(一)

14天在广州的隔离生活只剩下最后24小时。我躺在床上看着透过窗帘射入室内的一丝柔软的月光,头一次失眠了。

人心真不可捉摸。住进来的第一天起,我就数着日子盼着出去的这天快些到来,这天真要来了,却又有些依依不舍了。

我在不舍什么呢?

或许我应该问一问自己:14天独守一室的日子给我留下了什么?走出这间屋子时,我的行李箱里,能够比进来时多点什么带走吗?

寻着那线月色,我走道了窗台前。打开厚重的窗帘,往外看。外面除了黑便是黑,上床前看到的零星几盏灯,也睡去了。我所看到的与其说是外面的世界,不如说是窗户玻璃上反射出来的自己的那个淡淡的影子。

你看到的一切,不过是自己内心的一个投影。————忽然就有了这样一个充满哲理的想法。

临走了,我才意识到,这段停摆凝固的日子里,每天一些微尘般的变化,还有这些变化映射在内心的各种表情,都与眼前这扇窗子有关。

如果不是每天对着窗子发呆,窗外看到的这些景色都是再普通不过了。甚至它根本不能称做景色。前面是一栋低矮的平房,后面那一栋还是平房,只是多了一方晒衣晾物的阳台;右边的那栋老式居民楼算是有点高度,可也是随处可见。看到它们时,你都没法弄清自己身处中国的何处,因为大江南北,到处都是它们的翻版,感觉手机地图要给个定位都困难,更不会给人带来些许地标意义上的启示。

可是,对于每天都在同一扇窗口发呆的我来说,千篇一律的场景无碍发现它的有趣。我看到了几乎每个阳台和窗子都被铁栏杆严实地裹住了,就想像着搬进这栋楼的住户都该有20年以上居家过日子的历史了吧。因为那时还是小偷猖獗的年代,人人自危的恐惧铸就了这些画地为牢的家家户户;再看一楼还有一个水龙头接着长长的塑料水管,旁边放着各式各样的大小不等的铁桶和木盆,就猜它是这里住户们的公用财产了。30多年前,我也住过类似这样的宿舍,一个公用水龙头该如何平摊水费,有时会引爆一场有些血腥味的争议。那时候的日子,一桶水的花销都需要精打细算。

我还发现,就着这个水管搓衣洗菜的人虽然走马灯似地换着面孔,却是男人居多,就猜测这里住的外来移民不少。因为,广东出身的女人多是家务的一把好手,是羞于让自己的男人在众目睽睽之下展示这类手艺的。倒是那些来广州打工的内地南方人,不大忌讳扮演这种主外又主内的贤夫形象。

一到下午4点钟左右,停放在这栋楼前树下的一架被改装的板车旁就会出现一个女人,在那里忙上忙下,车上会出现映红了几枝树叶的火炉。再把几个沉甸甸的桶子什么的搬上去,倒腾一阵后,宿舍的楼道口会跑出一个剃着平头的小男孩,于是,母子俩推着那辆热气腾腾的车,慢慢消失在我看不到的远处。

好几天,我会在睡前就着窗外微弱的灯光去找寻那辆承载着母子生活的板车是不是歇回了原地,结果总是失望。于是,想像在不远的某个热闹的夜市上,能够听到一个孩子稚嫩的吆喝声,还有他妈捧着一碗碗热腾腾的小吃,送到一入夜就出来游荡的小年轻们手上。

我不觉得这个想像的画面有些许的伤感,只为我现在无法用手机点一份这母子的外卖而感到好大的遗憾。

呆在窗前的日子久了,我会觉得一天能够看到的人影还是太少,已经无法打发我漫长的等待。而那些躺在屋顶的小猫小狗又太懒,看上半个时辰还在原地不动,晒着秋日悠长的太阳。

于是我开始寻找还有别的什么可以带来点新奇。一下便找到了,是那些晾在各个窗口或阳台上的衣物被褥。

说实话,我从来没有注意过晒在外面的这些衣物,连自家的也没入过法眼。对于一周要去打两次羽毛球的我来说,换下一堆湿漉漉(我不愿使用“臭烘烘”这个较为确切的字眼)的衣服,往洗衣机一扔,它们隔天就会自觉地变成一件件折叠得有棱有角的模样摆在客厅沙发上,只需我拿去放进衣柜。每天我去阳台只看到赏心悦目的花红草绿,却没大注意过晾在那里的一排万国旗。

可是,这次的隔离生活改变了我的视角,让我第一次发现各式阳台上那些沐浴阳光的衣物原来也有丰富的表情。颜色,式样,新旧,男女,年龄,还有它们占据阳光的位置,都在悄悄地透露着一个个家庭的私密(不好意思,有偷视之嫌。但请原谅一个在特定的环境里,靠它来打发时间的人吧)。只要你仔细欣赏它们,就会发现满满的生活情趣袭面而来。

比如说吧,一大早起来放眼窗外,如果各家彩旗高挂,连压箱底的被褥都拿出来凑热闹了,那就一定有个暖洋洋的晴天值得我期待;如果下雨了,衣物还在窗外随风起舞,夜深了也没人搭理,那就可以猜测它的主人是个处境尴尬的单身了。

我甚至发现了有户人家的阳台晾出的衣物发生了突变。一夜之间晒出了各式婴儿服,顿时意识到发生了重大事情,有一个新的生命哇哇诞生了。那一件件迎风招展的衣服好似一面面胜利的旗帜,宣示着母亲的骄傲与幸福。

发现这一变化的那个瞬间,我觉得寂寞的日子丰富了。

而这一切,其实每天都在每一扇窗外不断上演着,它们无声无息,像包含暖意的空气般从我眼前吹拂而过,自己家的阳台也是这样。可是,我以前却视而不见,从未发现过它们的存在。

我的眼睛盯住星空。每天拼命赶路,以为诗意都在远方。从未想过,生活就就在窗外,隐藏在那些都不能称为景色的人烟之中。

或许,想要发现它们也不难。只需先给自己心中打开一扇美的窗口。

想到这里,我似乎明白了,离开这个被隔离了14天的房间,我在留恋着什么。也知道了,明天起床,该怎样收拾我的行李。

(二)

结束隔离的前一天上午,做过例行的体温检测后不久,走廊上传来一阵骚动。我知道马上要迎来最后一场考验了:最终决定每个人命运的核酸检查开始了。

我悄悄打开房门,迅速拍了一张照。没想对方马上察觉了,“不要拍照!”,这声音让我赶紧缩回头,关住门。

未过多久,敲门声响起,我再次举起手机开门,对方立即伸手制止。我摘下口罩,露出自以为灿烂的笑容,说“这次对我来说是难得的体验,想写篇文章留作纪念呢”。那只刚刚断然拒绝我镜头的手,居然没有放下来就变成了一个V字形状,连另一只手也放下器械给了我一双V字。弄得我受宠若惊,赶紧连按快门。

心里顿生感概:如果放在日本,一个人对你的要求由拒绝到认可一般需要一个漫长的过程,因为他一旦拒绝了你,一定认为有足够充足的根据和理由;而对于中国人来说,只要你动之以情,一般能通融的都尽量给通融了。所以,中国更容易在拒绝和认可之间作快速切换。

医生让我张大嘴,在喉咙深处取样唾液。突然,对方的声音变得严肃起来了,说:“怎么啦,你喉咙里会出血呢?”

我吓得一哆嗦,说:“怎么会呢,我都没任何感觉啊”。医生一定觉得蹊跷,又在喉咙深处捣腾了许久,等我张开眼睛,发现她手上装满我唾液的试管都呈血色。她也不再纠缠,只说六个小时后测试结果就会出来,让我等电话通知。

送走她们,我满脑子都是恐惧,心想这是怎么回事啊。难到病毒真要等到最后一天再把我打回原形吗?

想了好久,我才恍然大悟:刚才,我一连吃了好几个生西红柿啊,一定是它们滞留在我喉咙里面带来的恶作剧!都怪我老妹,担心我隔离期间缺乏维生素,快递了一箱这玩意来,吃得我快吞咽困难了。一定是这些维生素们跟我开了个不大不小的玩笑。

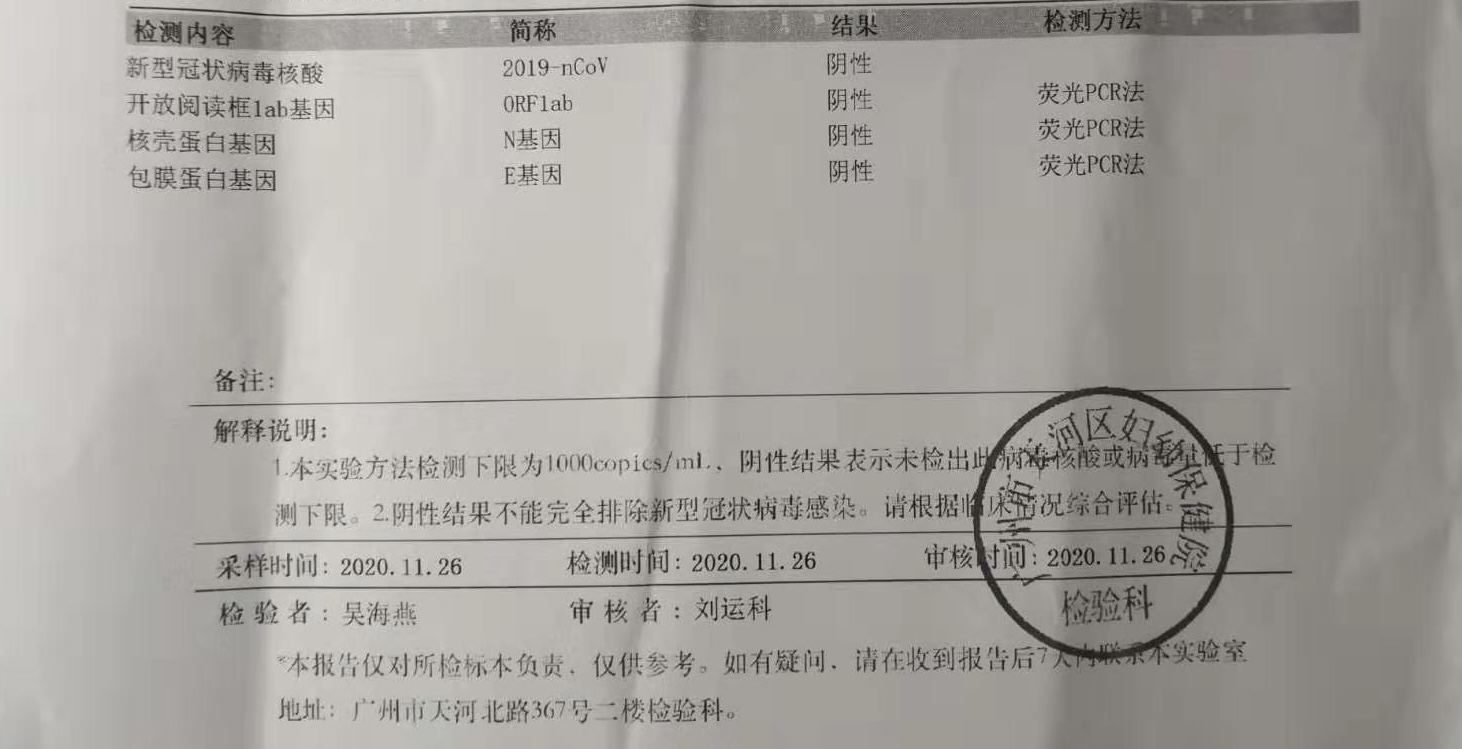

果然,晚上的电话宣布了我的洁白与无辜,第二天,我终于如期拿到了这张珍贵的证明。尽管出具机构名称带点搞笑色彩,但是白纸黑字,它还了我的自由之身!

当我走出这家酒店,开始贪婪地拍摄每一个走进我镜头的路人时,手机响了起来。是远在家乡的老弟打来的。

他不紧不慢地说:“你自由了。不过有一个消息一直没告诉你,怕在隔离期间影响你情绪。“

“你填写的地址是父母的住处,对吧。这里的办事处在你被隔离的第二天就通知了家属,让你回来以后马上告诉他们,还要再做一次核酸检验。而且吧,还有一个更伤心的事情等着你”……

他停顿了三秒钟,然后说:“你回来需要再自主隔离7天!”

文/图片:古沙,写于广州燕嶺大厦2020/11/28

编辑修改:JST客观日本编辑部