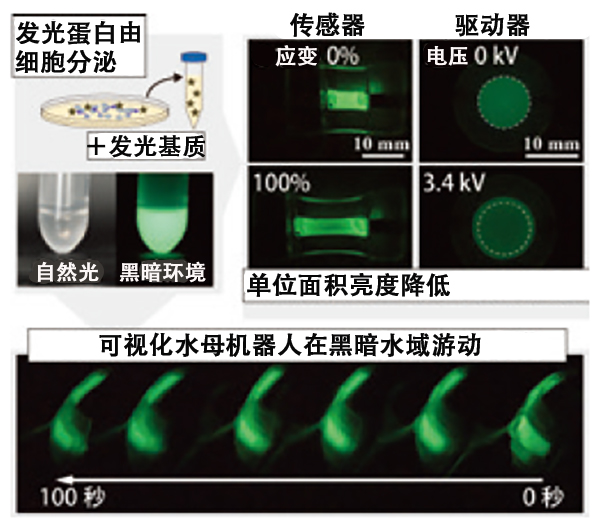

由柔性材料构成的软体机器人,凭借柔韧性与环境适应性,有望在自然环境调查及灾害救援等用途的领域得到应用。其中,“发光”是信息传递与环境识别的重要功能,但传统的电发光与化学发光需要电池等外部电源,存在能效、安全性和环境负荷方面的问题,由此限制了无害环保的生物发光技术在工程领域的应用。

当对右上方的驱动器施加电压时,虚线内区域变暗,单位面积亮度降低。对传感器施加应变时也呈现相同结果。这意味着通过量化肉眼可见的“亮度”,即可实现对“应变量”和“施加电压”等其他参数的量化。

日本电气通信大学研究生院信息理工学研究科新竹纯副教授、杏林大学医学部大石笃郎讲师等人的研究团队,成功将萤火虫及深海生物的发光机制引入软体机器人。研究团队改良了大阪大学开发的生物发光蛋白“纳米灯笼”,在培养液中诱导哺乳类培养细胞分泌蛋白,成功实现了肉眼可见的高亮度生物发光液的大量生产。以这种液体为材料,研究团队开发出可适配软体机器人的发光电极,将该电极应用于静电力驱动的驱动器和传感器,确认了这些器件的稳定运行。研究团队进一步优化开发的驱动装置,并制成了经防水处理的水母型机器人,经验证其可在黑暗环境中边发光边游动。

此次的研究成果证实了利用安全环保、高能效的生物发光技术开发软体机器人的可行性。未来,通过优化发光的持续性和强度,有望开发出高可视性实用型机器人。此外,该研究成果源于JST创发性研究支援事业主办的“第一届融合平台”活动中,通过交流催生的合作所获得的成果。(TEXT:JST广报课 中岛彩乃)

原文:JSTnews 2025年5月号

翻译:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:ACS Applied Materials & Interfaces

论文:Electrically driven, bioluminescent compliant devices for soft robotics

DOI:10.1021/acsami.4c18209