信州大学纤维学部机械与机器人学科的照月大悟副教授与千叶大学研究生院工学研究院的中田敏是副教授、千叶大学研究生院融合理工学府的福井千海(博士研究生)等组成的研究团队于2月19日发表研究成果称,开发出了一种将活体蚕蛾触角用作气味传感器的生物混合无人机,并创下了小型无人机搜索气味源的世界纪录。通过模仿昆虫信息素搜寻行为,大幅提升了气味追踪的精度和范围。从而实现了小型无人机气味源探索最大5米范围的世界纪录。该研究成果有望为灾害现场的被困人员搜救技术提供新的突破。研究成果已发表在国际学术期刊《npj Robotics》的2月5日刊上。

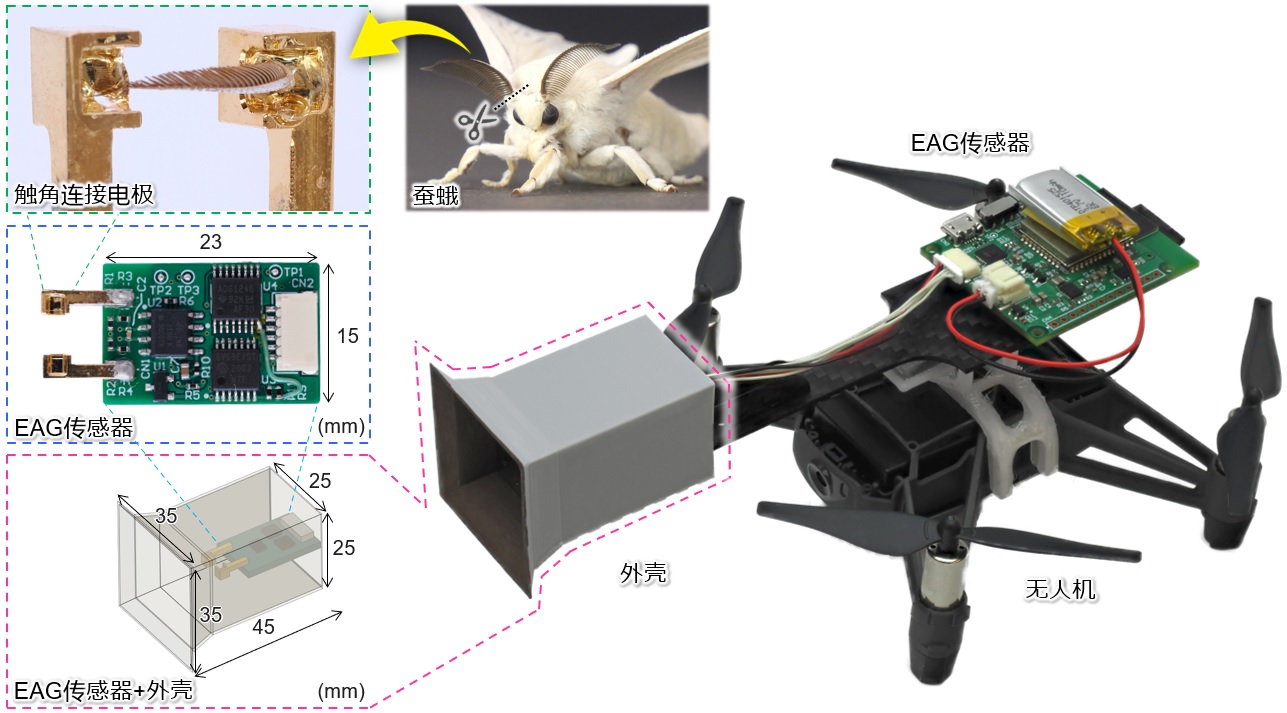

图1 新一代生物混合无人机与构成要素(供图:信州大学照月大悟副教授)

昆虫拥有出色的嗅觉,例如,雄性蚕蛾会借助空气中飘散的雌性蚕蛾的信息素,通过“气味源搜索行为”找到数公里外的雌性蚕蛾。

如果能将昆虫的这种出色能力应用于搜救灾害现场受困人员以及检测危险物质等方面,有望实现更有效的探查和检测。

照月副教授等在2021年开发出了搭载活体蚕蛾触角气味传感器的生物混合无人机,并成功实现通过识别气味浓度和方向抵达气味源。但当时机型的搜索范围仅限于2米。

此次研究团队以搜救灾害现场的受困人员为目标,设法提高了气味追踪能力。

一般来说,无人机使用多个螺旋桨飞行,会产生对称的气流,因此很难判断气味的来源方向。

因此,研究团队将目光聚焦在了昆虫的振翅效应上。中田副教授等已经证实,蚕蛾会通过振翅来控制含有气味的气流,并将其从前方引导至自身的触角。

为了将这种能力应用于无人机,研究人员在螺旋桨前方安装的气味传感器处加装了一个可高效聚集气味成分的外壳(封闭罩)。

改进后的无人机能够在朝向气味源方向左右45度的范围内更灵敏地检测到气味。

此外,研究人员还注意到,昆虫在寻找气味时,并不是持续移动,而是会穿插停顿动作。因此,开发出了包括暂停(悬停)动作和沿直线移动一定距离(每次0.7米)的交替执行算法。

通过这些改良使无人机能够根据在旋转扫描过程中获取的传感器数据以及无人机的角度来计算气味信息,从而实现推测气味源方向并朝该方向直线飞行的动作。结合外壳的作用以及该算法的应用,新机型的追踪精度比旧机型提高了两倍以上。

此外,针对用于气味传感器的连接着蚕蛾触角的EAG(触觉电图)传感器,研究人员大幅强化了其电路结构和电极结构。通过安装可变型放大器,适当地放大来自触角的信号,提高了信号处理效率,并通过沟槽电极结构的设计将传感器寿命延长至5小时。EAG传感器通过切取活体蚕蛾触角连接电极,用于获取触角检测到气味时产生的电信号。

研究人员使用此次开发出的新一代生物混合无人机,以雌性蚕蛾的信息素(合成蚕蛾醇)为气味源,从距离5米远的地点进行了搜索实验。

结果显示,无人机成功地自主修正航向并抵达了距离5米远的气味源。创下了小型无人机气味源探索的世界纪录。研究人员还确认,使用雌性蚕蛾作为气味源时,也能得到同样的结果。

照月副教授表示:“目前,我们在信州大学、千叶大学、庆应大学组成的嗅觉飞行机器人联盟框架下,受福岛国际研究教育机构(F-REI)的委托进行研究。我们将继续推进生物混合无人机的研发,未来希望不仅局限于蚕蛾,还将采用蚊子等更擅长获取人类相关气味的嗅觉,开发出能够依靠气味追踪受困人员的灾害救援新技术,为未来救援工作开辟新方向。”

原文:《科学新闻》

翻译:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:npj Robotics (Nature Portfolio)

论文:Advanced bio-hybrid drone for superior odor-source localization: high-precision and extended-range detection capabilities

DOI:10.1038/s44182-025-00020-9