中野 贵由(左)

大阪大学 研究生院工学研究科 名誉教授/工学研究科附属

各向异性定制设计与增材制造研发中心 中心主任

中岛 义雄(右)

帝人中岛医疗株式会社 董事长

新型金属医疗器件“椎间融合器”能够尽快愈合令患者痛苦的脊椎疾病。开发这款源自日本、世界首创器件的是,大阪大学研究生院工学研究科的名誉教授中野贵由与植入物制造商帝人中岛医疗(冈山市)等组成的研究团队。传统疗法使用金属和患者自身的“自体骨”,骨融合时间长,患者负担大。研究团队通过“骨强度由基质排列方向决定”这一新发现,同时利用金属3D打印机精密制造微细的蜂窝树结构,成功地克服了这些问题。

最大特征为“蜂窝树”结构

基质配向性比密度更重要

脊椎是构成脊柱的骨骼。从颈部到臀部由24块脊椎通过被称为椎间盘的软骨相连,像支柱一样支撑身体,并控制运动。由于脊椎包裹着神经,当出现病变时,椎间盘可能会压迫神经,导致下肢麻木或疼痛,有时甚至需要手术介入。此时,就会用到椎间融合器这种金属医疗器械。这是一个只有小拇指头大小的金属框,在切除椎间盘之后将其植入椎间以稳定患处。

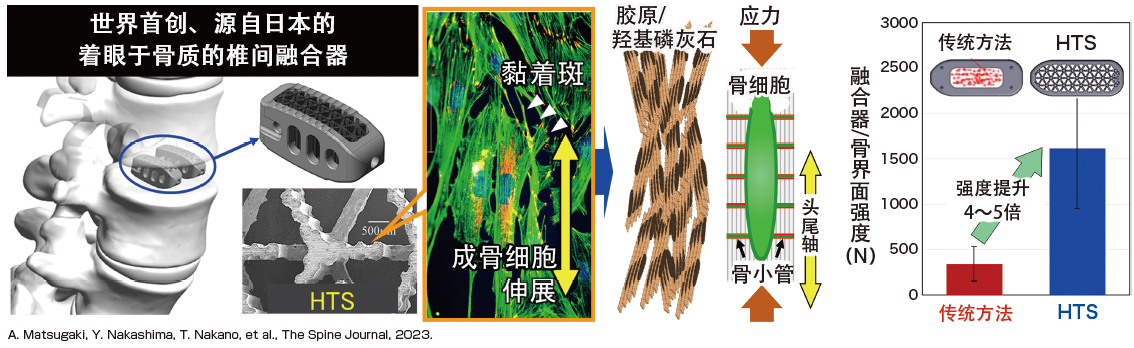

椎间融合器的作用是固定患者自体骨移植部位,促进上下方脊椎的骨融合。帝人中岛医疗公司董事长中岛义雄指出:“传统椎间融合器需从患者自身取骨移植,不仅手术负担大、愈合周期长,还可能因融合器移位或脱落导致骨融合失败,进而引发神经压迫等问题。”该公司与大阪大学工学研究科的名誉教授中野贵由的研究团队联合开发的“UNIOS® PL融合器”,采用了与原来截然不同的设计理念,无需自体骨移植,即可在更短时间内实现患处的稳定与固定(图1)。

图1 椎间融合器的工作原理以及与传统方法的对比

传统疗法存在骨融合强度不足等问题。中野团队开发的新型椎间融合器采用蜂窝树结构,通过诱导骨基质排列方向,显著提升了骨融合速度与强度。动物实验结果显示,与传统方法相比,即使不使用自体骨,骨融合强度也提升了4~5倍,实现了早期骨结合。

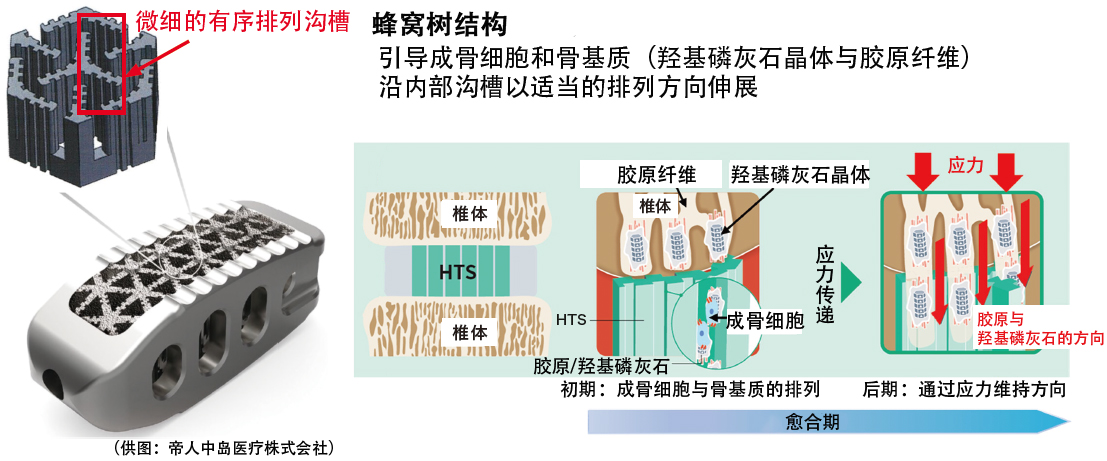

这种融合器的最大特征是“蜂窝树结构”(Honeycomb Tree Structure®,HTS)。这种构造包括单向排列的六棱柱形孔洞和孔壁表面的微细定向沟槽(图2),能显著提升骨融合强度。其原理是:首先成骨细胞沿融合器内部的定向沟槽伸展,随后上下方骨组织开始融合。实现高强度的关键在于,定向沟槽引导成骨细胞有序排列并生成骨基质,而析出的骨骼的钙化成分——羟基磷灰石晶体也会沿沟槽方向定向沉积。

图2 蜂窝树结构原理

蜂窝树结构是一种在毫米级六棱柱形状中包含数百微米级单向排列沟槽的多层结构,首次通过金属3D打印机实现。

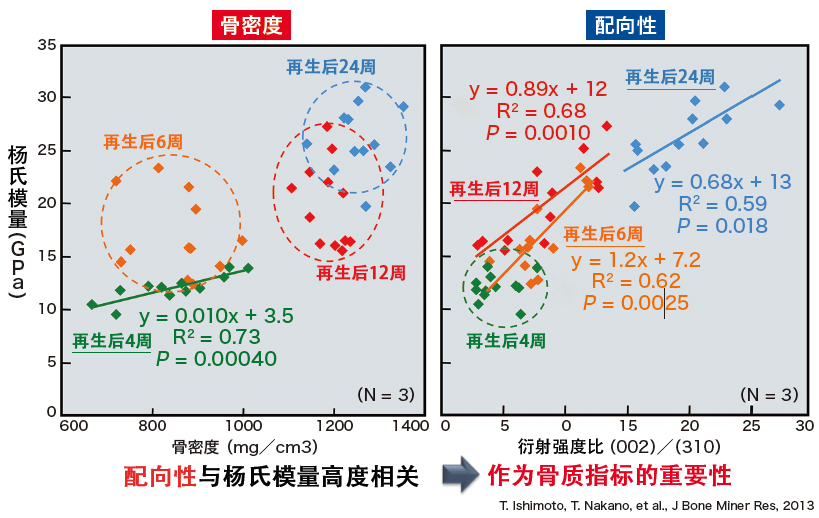

骨骼的主要成分羟基磷灰石晶体和胶原纤维中,前者具有六棱柱骨架的原子排列,就像铅笔芯一样,沿相同方向即可展现出高强度。这种沿胶原纤维优先排列的配向性和程度被称为“骨基质配向性”。虽然衡量骨强度的传统指标是骨密度(单位体积内的羟基磷灰石含量),但其实,骨基质配向性对强度的贡献更大。中野教授解释道:“在骨再生过程中,骨密度对强度的影响仅占1/3左右,主要决定因素其实是骨基质配向性。”(图3)(未完待续。TEXT:茂木俊辅、PHOTO:石原秀树)

图3 骨骼再生时的杨氏模量与骨密度及配向性的关系

作为强度指标之一的杨氏模量显示,与骨密度相比,配向性与强度的关系更大。这表明,配向性作为骨强度的指标比骨密度更为重要。

原文:JSTnews 2025年1月号

翻译:JST客观日本编辑部