日本摄南大学等的研究团队发现了一种“真菌寄生菌”,能吞噬导致番茄生长不良和减产问题的“叶霉病”病原菌。研究还发现,这种真菌寄生菌寄生到叶霉病菌上的关键化合物的合成能力,是在7680万年前便已从与曲霉菌的共同祖先处传承而来的。在农业生产中,由于耐药菌的出现导致化学农药失效等问题日益凸显的背景下,该成果有望作为环境友好的生物农药实现实用化。

番茄叶霉病喜好高湿度环境,在植物工厂、温室内等设施内栽培番茄时易多发。通常通过开发有抗性的品种、使用化学农药防治等方式应对。然而,如同人类病原菌会产生耐药性一样,叶霉病菌也在进化,导致农药失效,抑或可以感染原本有抗性的品种。因此,需要一种有别于农药和品种改良等手段的防治技术。

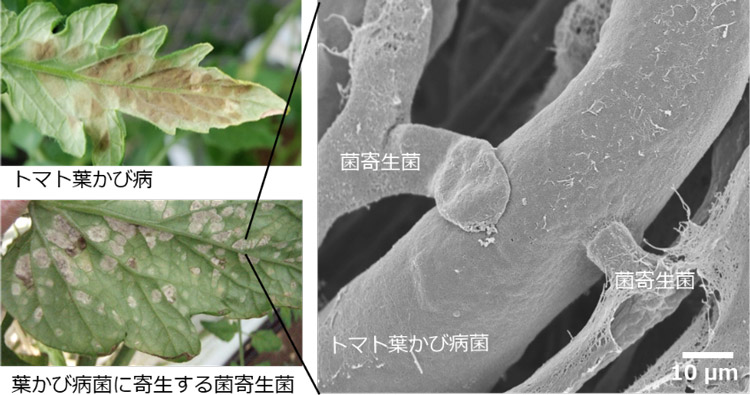

摄南大学农学部农业生产学科的饭田祐一郎副教授(植物病理学)在研究叶霉病菌的过程中,于2018年偶然发现了一种寄生该病菌的真菌寄生菌(Hansfordia pulvinata),并揭示出一种名为“deoxyphomenone”的化合物参与了寄生过程。

因叶霉病菌而患病的番茄叶片(左上)与叶霉病菌被真菌寄生菌寄生后的番茄叶片(左下)。右侧是寄生部分的显微镜图像(供图:摄南大学饭田祐一郎副教授)

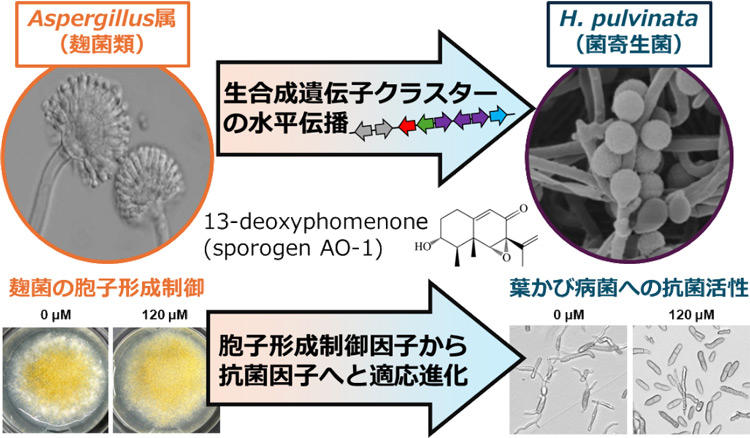

通过基因解析,饭田副教授等人鉴定出了与deoxyphomenone生物合成相关的基因群。在139种菌类的基因组信息中解析该基因群是否也存在于其他真菌中,结果发现它也存在于用于发酵食品等的曲霉菌及其近缘物种中。对照进化所形成的系统分化过程后,明确了真菌寄生菌在7680万年前从共同祖先处继承了该基因群。

然而,对deoxyphomenone功能的研究显示,它在曲霉菌中参与了孢子形成的调节,而在真菌寄生菌中则转变为发挥削弱叶霉病菌的“抗菌性”作用。这被视为在不同菌类中进化出来的将同一化合物用于不同目的的典型事例。

deoxyphomenone在曲霉菌类中具有调控曲霉菌孢子形成的作用,但其生物合成基因群通过水平传播进入真菌寄生菌后,作用会转变成对叶霉病菌的抗菌性(供图:摄南大学饭田祐一郎副教授)

据饭田副教授介绍,开发新的化学农药需要高达数百亿日元的开发成本以及约10年的开发周期,同时还面临着新耐药菌的出现而迅速失去实用价值的风险。今后,有必要通过逐步揭示真菌寄生菌如何发现番茄叶霉病菌以及如何寄生等机制,判断其作为生物农药是否具备实用化的可能性。

本次研究由摄南大学与滋贺县立大学、九州大学、国立研究开发法人农业与食品产业技术综合研究机构、日本女子大学共同开展,相关研究成果已于4月9日发表在美国微生物学会期刊《mBio》上。

日文:JST Science Portal 编辑部

中文:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:mBio

论文:Adaptive evolution of sesquiterpene deoxyphomenone in mycoparasitism by Hansfordia pulvinata associated with horizontal gene transfer from Aspergillus species

DOI:10.1128/mbio.04007-24