日本筑波大学数理物质系的长谷宗明教授、北陆先端科学技术大学院大学纳米材料与器件研究领域的安东秀副教授、庆应义塾大学理工学部的Paul Fons讲师(研究当时,现任电气信息工学科教授)的研究团队,通过将量子传感器集成至原子力显微镜(AFM),成功以飞秒级时间分辨率与纳米级空间分辨率,实现了对局部电场的动态测量。该成果是量子传感器迈向社会实际应用的重要一步。相关研究成果已发表在《Nature Communications》上。

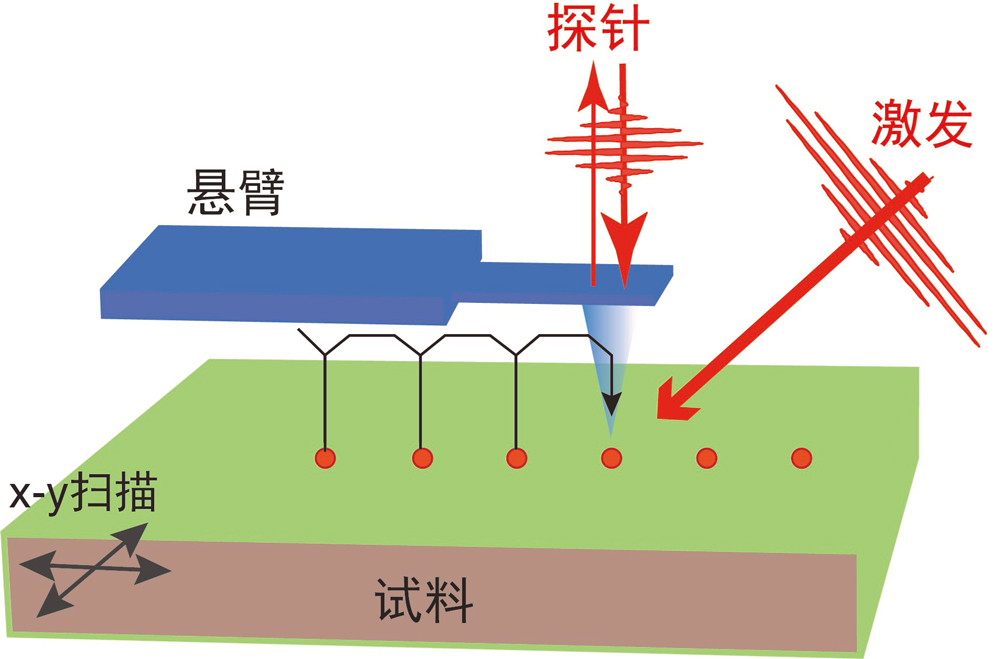

图1 本研究实验示意图

采用金刚石NV探针进行的超快泵探测电场传感测量示意图。测量采用“点探测模式”进行,即原子力显微镜探针在样品上每个指定点垂直接近并撤回。样品通过压电扫描器在x-y方向进行扫描。(供图:筑波大学)

NV中心是指在金刚石晶体中掺入氮原子后,其紧邻位置会形成碳原子空位,由此构成量子态,该量子态可发挥量子传感器的作用,实现对磁场、电场、温度、应变等的测量。

当向NV中心施加电场时,会产生使折射率发生变化的电光(EO)效应。此次研究通过照射飞秒激光对该电光效应进行测量,并将其用作检测电场的探针(金刚石NV探针)。

长谷教授表示:“此前该领域,通过将扫描隧道显微镜(STM)与飞秒激光相结合来研究样品表面电荷分布等的尝试十分活跃。当时我们正在构思一些具有挑战性的新课题,偶然想到了将此前未被尝试过的AFM与飞秒激光相结合的方法。此外,在选择AFM探针时,我也不再使用现成的硅探针,而是采用作为量子传感器研究热点的金刚石NV中心,通过电光效应这种前所未有的方式对其加以利用。研究初期,我们完全无法预料能否成功。”

本次研究旨在通过将NV中心与AFM的融合,实现超越光衍射极限的空间分辨率,同时以突破既往检测极限的超高速时间分辨率,完成对局部电场的测量。

研究团队首先在杂质含量极低的高品质金刚石晶体近表面(深度40纳米处)引入了密度可控的NV中心,并运用激光切割与聚焦离子束(FIB)技术,成功制备出尖端直径小于500纳米的金刚石NV探针。研究人员将该金刚石NV探针安装到可集成飞秒超短激光的、基于压阻效应的自传感式AFM的悬臂梁上。长谷教授解释道:“现有标准化AFM因空间限制难以引入飞秒激光,因此,我们经过反复试验,定制设计并制造了这台全球唯一的自传感式AFM。该研究从2019年就已启动,而仅这台AFM的设计与制造就耗费了大量时间与精力。”

研究团队利用该系统成功检测出n型砷化镓(GaAs)的表面电场。尽管金刚石NV探针的引入使电光(EO)信号强度降至原来的1/42,但仍成功实现了局部电场的测量。

此外,团队还以硅基板上转移了二维层状材料硒化钨(WSe₂)单晶的样品为研究对象进行了实验。该样品不同位置的结晶厚度有所不同,研究人员重点研究了与体相晶体接触的单层部分的界面。通过对厚度不同的界面进行局部表面电场测量,成功以小于500纳米的空间分辨率和低于100飞秒的时间分辨率,探测到反映单层部分与体相部分载流子特性的表面电场信号。同时,研究人员采用指数函数对时间分辨电光(EO)信号的衰减过程进行建模分析,结果发现,单层部分仅观测到约200飞秒的慢弛豫成分。而体相部分除该成分外,还存在约2皮秒衰减的慢弛豫成分。这一现象表明,单层部分的电场仅通过与基板的相互作用等因素而快速弛豫,而体相部分则受到与表面电场结合的载流子的带内弛豫及谷间弛豫的影响。

长谷教授表示:“我们一直致力于提高电光(EO)效应的灵敏度,通过反复试验不同NV中心密度的导入方案,最终发现了可使信号强度提升13倍的NV中心密度,并于2024年发表相关论文。未来,为进一步提高检测灵敏度,我们正考虑多种方案:例如,引入表面增强拉曼散射(SERS)中使用的金属薄膜涂层以实现等离激元增强;此外,基于电光效应13倍增强很可能源于NV中心电荷状态的推测,因此还在研究NV中心电荷状态的控制方法。”

此次开发的时空极限传感技术有望成为功率半导体和燃料电池材料内部的局部电场检测,以及拓扑绝缘体中的局部电场检测等基础物理与化学领域的核心技术。长谷教授补充道:“论文合著者中已有研究者着手开始量子生命领域的研究。筑波大学的重川秀实教授正在开展细胞样品光动力疗法相关研究,未来我们计划进一步推进这方面的合作。”

原文:《科学新闻》

翻译:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:Nature Communications

论文:An ultrafast diamond nonlinear photonic sensor.

DOI:10.1038/s41467-025-63936-8