日本国立研究开发法人物质与材料研究机构(NIMS)与东京大学等组的研究团队,成功开发出一种利用温差发电的新材料磁石。将其贴在处于高温下的工厂管道等部位,即可利用热量发电。该成果有望实现废热的高效利用,将有助于推动新型节能装置的开发。

向金属或半导体的一部分施加热量,利用温差发电的原理被称为“热电转换”。该原理因1822年发现它的德国科学家而得名“塞贝克效应”。该技术目前已在通过体温发电的无需充电的手表等一部分领域实现了应用。

热电转换所使用的设备,一般采用电流与热流方向一致、被称为“纵型”的方式。然而,该方式存在一个问题,即需要将热能转化为电能所需的半导体及电极,而分开热流与电流路径的结构也会变得复杂。

本次开发的可实现热电转换的磁石(照片上部)(供图:物质与材料研究机构)

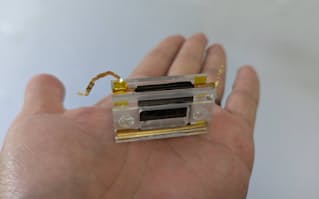

神户大学开发的碳纳米管元件,重量不足1克,在自然环境下能将热能转化为电能(供图:神户大学)

NIMS的内田健一首席团队负责人等的研究团队,将目光聚焦于具有磁石特性的物质——“磁性体”。磁性体作为硬盘等信息媒体中不可或缺的物质为人所知,但也具有电流以与热流垂直相交的形式横向流动的性质。该团队旨在开发可凭借这一“横型”性质实现热电转换的素材与结构。

具体而言,研究团队将钐和钴构成的稀土磁铁与铋、锑、碲组成的化合物交替堆叠后,通过加热使其接合。研究表明,将制成的材料斜切后得到的复合材料在保留磁性的同时,还实现了较高的热电转换效率。由于电流能够在磁铁本体中流动,结构也得以简化。

为验证复合材料的性能,研究团队测试了相当于单位体积电输出能力的“输出密度”,结果显示其所发挥的性能超过了市售的热电转换设备。该研究成果已于今年3月在国际科学期刊上发表。今后团队将致力于提升效率,并在2028年之前将技术改良到实用化水平。

由于稀土磁铁的钐、钴以及铋、碲等金属交易价格高昂,该材料的成本问题依然存在。为此,神户大学副教授堀家匠平等人的研究团队正在推进使用轻质有机材料的一种——由碳制成的管状“碳纳米管(CNT)”进行热电转换的研究。

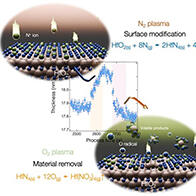

热电转换材料为提高发电量,是将易导正电的“p型材料”与易导负电的“n型材料”交替连接制成的。而研究团队成功地使CNT转变成了n型。

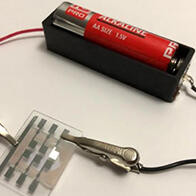

CNT具有易受空气中氧分子影响而变成p型的特征。研究团队制作了具备p型与n型特性的CNT材料,并通过实际点亮小型发光二极管(LED)的实验验证了其效果。

CNT在过去一直交易价格高昂,但随着制造技术的进步,价格正逐步下降。堀家副教授表示:“有望将单个元件的制造成本控制在数百日元单位。”今后团队计划与企业合作,以2030年为目标推动产品上市。

在为万物接入网络的“物联网”供电方面,虽已有太阳能电池等方式,但利用热电转换技术,不仅可应用于室内等暗光环境,还有助于提高包括照明和空调等的能源利用效率。从节能角度看,其重要性将日益凸显。

担任日本热电学会会长的九州大学的大泷伦卓教授指出:“面向正式应用,亟须开展以(热电转换的)具体应用场景为导向的开发工作。”今后需着眼于汽车、工厂、基础设施等领域的应用进行研发。

热电转换技术最初得到推广,始于20世纪两次世界大战期间国际紧张局势加剧、能源有效利用成为国家重要课题之时。尤其在20世纪40年代,据传原苏联军队在锅底安装元件制成的、利用篝火获取通信电源的“行军饭锅”,成为了在严寒的苏德战争中坚持下来的手段之一。

第二次世界大战结束进入东西方冷战时代后,这项技术开始在20世纪60年代美国与苏联科技竞争的主战场——太空开发的探测器和人造卫星上采用。随着两国的紧张关系在20世纪末趋于缓和,相关研究也随之降温。

在时隔半个多世纪后热电转换技术重新受到关注的当下,主角之一便是在材料开发、能源研究领域实力雄厚,并旨在通过科学技术成为能与美国比肩“大国”的中国。神户大学的堀家副教授坦言惊讶之情:“近5到10年间,中国发表的论文数量已达到难以企及的程度。”

日本在包括磁性材料及CNT在内的材料研究领域,取得了被誉为诺贝尔奖级别的成果,引领着世界科学的发展。但与许多研究领域相似,若维持现状,同样存在在迈向实用化的开发阶段被中国超过的风险。

原文:《日本经济新闻》电子版、2025/9/11

翻译:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:Energy & Environmental Science

论文:Multifunctional composite magnet realizing record-high transverse thermoelectric generation

DOI:10.1039/D4EE04845H