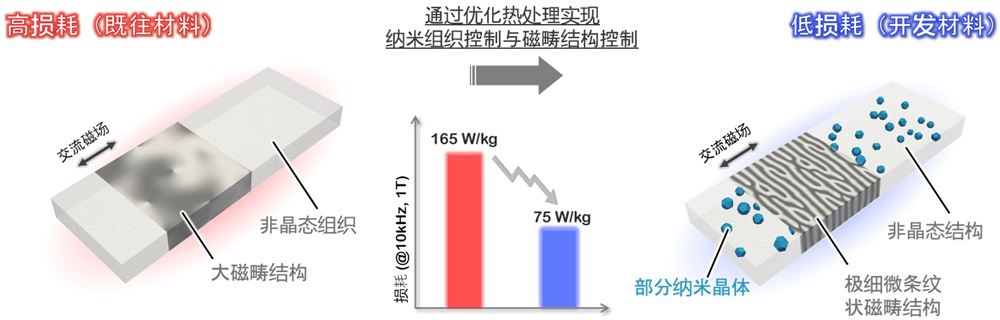

日本国立研究开发法人物质与材料研究机构(NIMS)的磁性与自旋电子材料研究中心的GAUTAM Ravi博士后研究员、间宫广明主席研究员、大久保忠胜副中心长、世伯理那仁团队负责人,NIMS国际青年科学家中心(ICYS)的KULESH Nikita调查研究员,日本东北大学多元物质科学研究所的平本尚三研究员、冈本聪教授、博士生小野畅久,以及国立研究开发法人产业技术综合研究所电子基础技术研究部门的小笠原刚主任研究员等人的研究团队,新开发出了一种技术,可精密控制以铁为主要成分的软磁非晶态薄带内部的纳米组织与磁畴结构。在变压器、电动汽车功率电路等备受期待的数十千赫兹高频率区间,该技术世界首次成功地将软磁性材料的电力损耗较既往减少了50%以上。该成果不仅为高性能软磁性材料的设计带来新方向,还拓宽了适用于新一代电力电子技术的低损耗材料的选择范围,将加速全球向更清洁、更高效的能源转换技术转型。相关研究成果已发表在《Nature Communications》上。

图:既往非晶态薄带的纳米组织与磁畴结构(左),以及本次开发材料的纳米组织控制与磁畴结构控制(右)示意图。如中间图所示,通过这些控制,软磁性材料的电力损耗可降低50%以上。(供图:NIMS)

随着AI数据中心及电动汽车等电力需求急剧扩大,高效利用电力已成为重要课题。其中,作为其核心的电力电子技术中,用于电力转换与供给的变压器和电感器等器件所使用的软磁性材料性能是决定效率的关键。软磁性材料是一类对外部磁场响应迅速、具备优异磁化响应特性且可抑制电力损耗的金属材料,但随着电力电子技术的高频化发展,软磁性材料产生的能量损耗增加已成为严峻问题。

研究团队利用透射电子显微镜及原子探针,对通过液体急冷法制备的铁基非晶态薄带进行部分晶化处理后的样品进行了详细的微观组织解析,并确认到纳米级铁晶体的分散状态。进一步通过磁光克尔效应显微镜观察磁畴,结果证实其呈现出细微的条纹状磁畴结构。

研究团队基于这一观察结果开展微磁学模拟后,明确了条纹状磁畴结构的形成源于弱垂直磁各向异性的产生,其结果可大幅抑制在数十千赫兹高频区间内占软磁性材料电力损耗80%以上的过剩损耗。

此次新开发的薄带,由重量占比94%以上的铁及其他低成本元素(硼、磷、碳、铜、硅)构成,通过常规快速冷却工艺即可制备。研究团队已确认,能够制造出宽度60毫米、厚度25微米的薄带,具备足以满足产业应用的规模化生产能力。该成果的显著优势在于,无需依赖稀有且昂贵的构成元素,即可实现极高效率的电力转换。

在既往软磁性材料研发中,降低磁致伸缩是公认常识,而实现低磁致伸缩的可选成分范围十分有限。而此次开发的材料中,适度的磁致伸缩(约30ppm)成为弱垂直磁各向异性的诱因,这一发现表明,即使磁致伸缩较高的材料,通过结合纳米组织控制与磁畴结构控制,也能制成性能优异的软磁性材料。由此开拓了软磁性材料的新探索空间。

原文:《科学新闻》

翻译:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:Nature Communications

论文:Ultra-Low Core Loss in Fe-enriched Soft Magnetic Ribbons Enabled by Nanostructure and High-Frequency Domain Engineering

DOI:10.1038/s41467-025-63139-1