日本国立研究开发法人量子科学技术研究开发机构(QST)关西光量子科学研究所(简称“关西研”)的福田祐仁上席研究员、大阪大学研究生院工学研究科的藏满康浩教授、神户大学的金崎真聪副教授的研究团队,利用日本国内最大的超短脉冲、超高强度激光设备“J-KAREN-P”,成功实现了碳离子的1吉电子伏特激光加速。这一成果是通过开发并引入激光光束图像传输系统以提高激光强度、同时采用蒸镀金石墨烯作为靶材而实现的。1吉电子伏特的能量在超短脉冲激光碳离子加速领域中,为目前世界最高能量水平。该成果不仅有助于重粒子线癌症治疗设备的大幅小型化,还有望通过实验再现宇宙中难以直接观测的等离子体状态等。

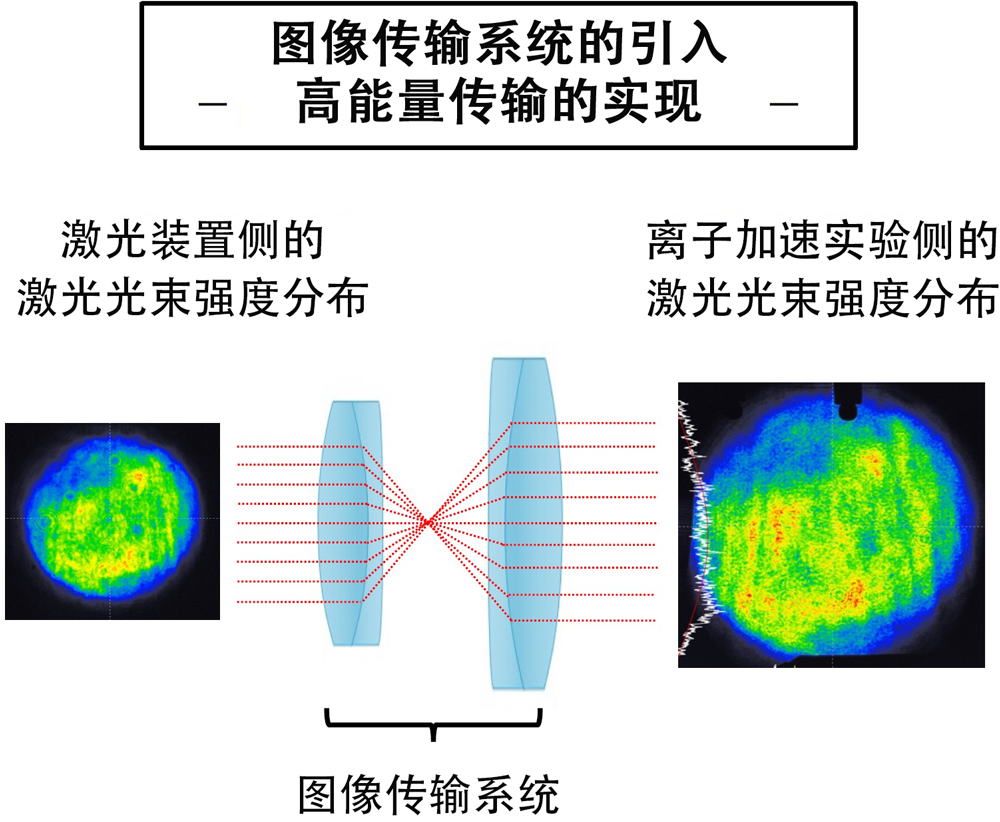

图1.通过在J-KAREN-P的光束传输部引入图像传输系统,将强度提升至以往的150%。(供图:QST)

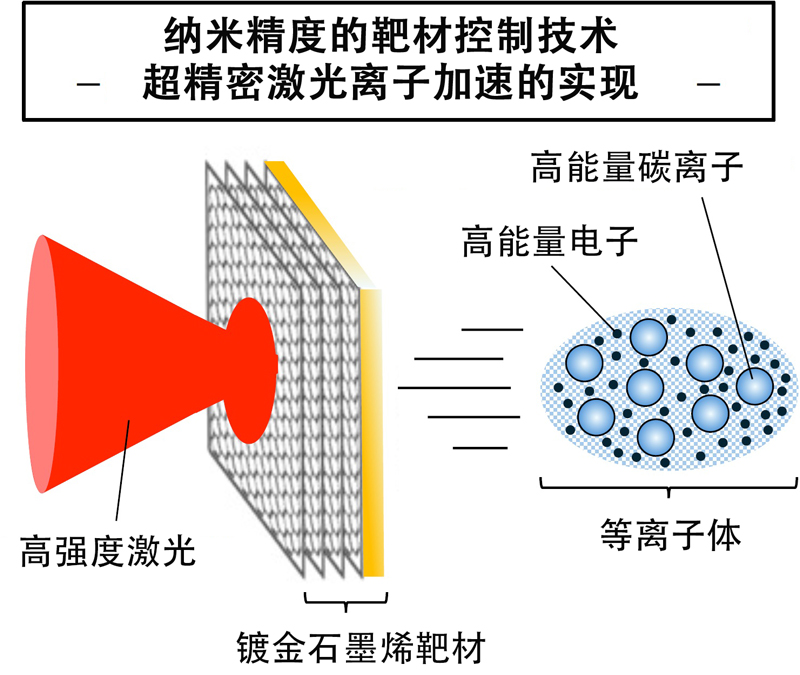

图2.确立了将片状物质的石墨烯多层叠加后镀金,以纳米精度控制靶材厚度的方法。(供图:QST)

图3.QST关西研开发的超高强度激光设备J-KAREN-P全貌。(供图:量子科学技术研究开发机构)

福田上席研究员表示:“J-KAREN-P的光压与太阳中心的压力相同,因此能够在实验室内再现并验证与宇宙中存在的超高温、高密度等离子体类似的等离子体。例如,通过模拟超新星遗迹附近的等离子体状态,将能够着手开展诸如‘再现等离子体磁能向被加速离子动能转换过程’这类此前难以推进的新研究。”

在利用激光加速离子的技术中,以薄膜为靶材的加速技术在理论上已被证实:随着激光能量的增大,通过减薄激光照射的靶材厚度,可将离子加速至更高能量。为此,需要提高激光强度的同时,还要求对针对激光条件优化后的纳米精度靶材的厚度与成分进行控制,但此前同时满足这些要求存在难度。

QST关西研的激光开发团队在J-KAREN-P的激光脉冲传输部开发并引入了图像传输系统,成功将激光装置出口处的激光强度分布无劣化地传输至靶材前方的聚光镜,在大幅改善聚光条件的同时,还实现了可传输的激光脉冲能量提升至以往150%的高强度激光照射。图像传输系统的结构是在激光装置出口设置聚光镜,可稳定激光光束的强度分布。此次研究成功的关键,在于引入了大型高精度透镜。

此外,在靶材开发方面,研究团队确立了将大面积且厚度仅为单原子层的片状石墨烯多层叠加后表面蒸镀金的技术,首次成功实现了以纳米精度自由控制厚度与成分。金的原子序数较大且含大量电子,可增加等离子体中的电子密度,带来增大激光等离子体加速电场强度的效果,使高能量离子加速成为可能。该过程的关键,在于借助藏满教授的技术实现了薄靶材的固定。本次实验中,研究人员在4片石墨烯上蒸镀了厚度为30纳米的金。藏满教授表示:“模拟结果显示,与仅使用石墨烯时相比,加速效果可提升至8倍;而在实验中,我们成功实现了10倍加速。”

世界最高能量

凭借“激光强度提升”与“靶材制作技术改进”的协同效应,研究团队在超短脉冲激光离子加速领域创下世界最高能量纪录,成功实现了1吉电子伏特的碳离子加速。该成果大幅刷新了此前0.6吉电子伏特(2019年韩国创下)的纪录。通过运用本次开发的靶材制作技术,预计随着今后J-KAREN-P设备的性能升级,还将实现更高能量的碳离子加速。

原文:《科学新闻》

翻译:JST客观日本编辑部