日本弘前大学等的研究团队阐明,口腔癌患者的病灶有的会转移,有的不会,而形成这一分水岭的关键细胞,源自癌细胞附近的被称为“myCAF”的特定细胞群体。研究还发现,在发生转移的患者体内有23个基因呈现出特征性表达模式。口腔癌若能早期发现,是预后较好的一种癌症,但部分患者会出现淋巴结转移,其中原因此前一直不明确。研究团队表示,若这一成果能用于临床检查,将为基因组医疗等个体化医疗提供帮助。

口腔癌多为患者主诉“口腔溃疡两周以上不愈合”,或在牙科检查中被发现。

口腔癌的成因,除饮酒、吸烟外,还被认为与适配不良的假牙冠刺激黏膜有关,其发现场景多为职场的牙科体检,或患者因主诉“口腔溃疡超过两周仍未愈合”到牙科医院就诊时被确诊。由于手术、抗癌药物等治疗方法已经确立,口腔癌整体的5年生存率可达六至七成,但部分患者会发生淋巴结转移,导致生存率大幅下降。此前,这一“分水岭”的成因一直不清楚。

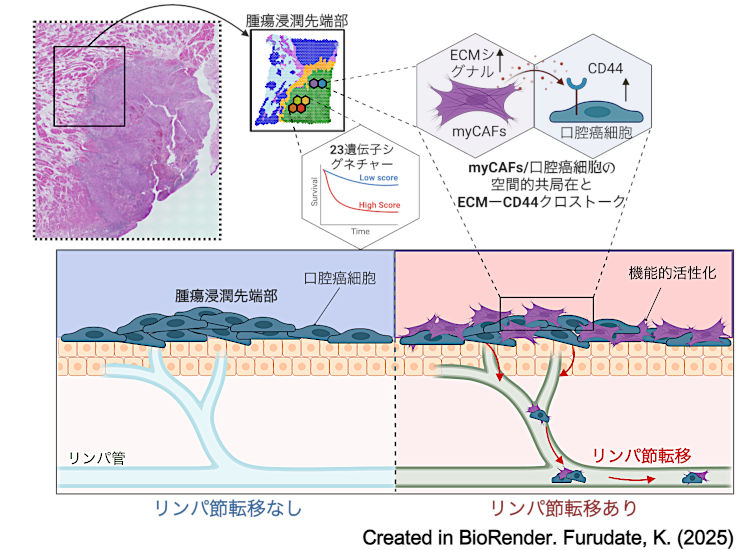

弘前大学研究生院医学研究科牙科口腔外科学讲座的古馆健客座研究员(口腔外科学与生物信息学领域)和美国德克萨斯大学MD安德森癌症中心的高桥康一博士(基因组医疗学与肿瘤学领域)等人为核心的国际联合研究团队,开展了癌细胞分布可视化的“空间转录组分析”,调查了何种细胞在何种位置发挥了何种功能。

结果发现,在发生口腔癌转移的患者体内,肿瘤中存在的特定类型的“癌症相关成纤维细胞”——myCAF处于激活状态。myCAF是在其他实体癌中也存在的癌相关成纤维细胞的一种。在多数癌症中,这类细胞会促进肿瘤恶化,但在胰腺癌中,它却发挥着抑制癌症进展的作用,其功能据信仍存在诸多谜团。

有淋巴结转移与无淋巴结转移患者之间的差异。myCAF使口腔癌细胞激活,促进转移(供图:弘前大学)

研究团队详细调查myCAF的功能后发现,在由胶原蛋白等构成的“细胞外基质”这一类似细胞“支架”的结构中,myCAF会向相邻的癌细胞发送促进增殖的信号。由此原本在肿瘤与正常细胞边界处保持“安分”状态的癌细胞被激活,逐步转化为癌症干细胞,表现出治疗抗性或发生转移。

此外,研究团队对发生口腔癌转移患者的基因表达及突变模式进行观察后发现,有23个基因与未发生转移的患者存在差异。研究团队认为,随着基因组医疗的发展,若能在确诊口腔癌时检测这些基因的表达模式,将有助于预测“是否会发生转移”。古馆客座研究员表示:“若能进一步阐明转移机制,就有助于提高生存率。我们今后会继续推进研究,力争逐步将口腔癌变为可治愈的癌症。”

本研究的开展得到了日本学术振兴会科学研究费资助事业、上原纪念生命科学财团的资助。相关研究成果已于9月5日发表在美国科学期刊《PLOS Genetics》的电子版上,弘前大学也于同日发布了该成果。

日文:JST Science Portal 编辑部

中文:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:PLOS Genetics

论文:Spatial colocalization and molecular crosstalk of myofibroblastic CAFs and tumor c ells shape lymph node metastasis in oral squamous cell carcinoma

URL:https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.