8月28日,早稻田大学理工学术院的梅津信二郎教授的研究团队宣布,通过聚焦玫瑰花瓣在保持少量水分的同时排斥多余水分的自然特性(玫瑰花瓣效应),在离子选择膜上再现了具有玫瑰花瓣效应的微细结构,开发出了“保持水分的同时对皮肤友好”的非接触式汗液传感器。

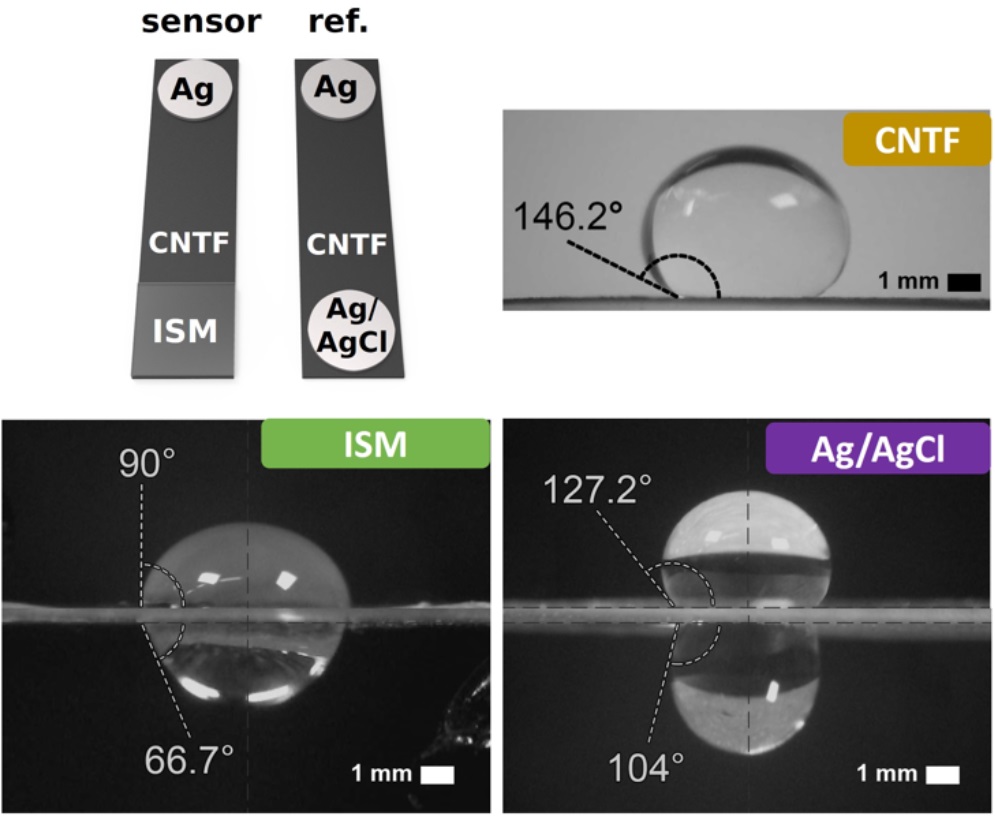

图1:离子选择膜(ISM)电化学传感器和参比电极构建在碳纳米管森林(CNTF)海绵上。通过水滴接触角测量可观察到其与水的相互作用差异:CNTF表现出超疏水性,Ag/AgCl对电极呈现中等粘附性,ISM则显示出较低粘附性。(供图:早稻田大学)

汗液中的钠浓度作为脱水及肌肉功能下降的指标一直备受关注。然而,汗液传感器所使用的传统离子选择膜由于呈现出与水亲和性较差的疏水性,无法充分保持汗液,需要紧密粘贴在皮肤上使用。

因此,传感器以往需借助粘合剂贴在皮肤上,但已有研究指出,依赖粘合剂的长时间佩戴可能引发皮炎及卫生方面的问题。

针对这类问题,本次研究将蔷薇锈红蔷薇(Rosa rubiginosa)花瓣表面的褶皱与突起结构,经由PDMS(聚二甲基硅氧烷)模具精确转印到了聚氯乙烯(PVC)系离子选择膜(ISM)上。

这款仿生ISM具备以下特征:

◇接触角大幅降低与汗液附着性增强:未经处理ISM的接触角为90度,而引入花瓣状褶皱的仿生膜(生物模拟膜)接触角降低至76.8度,并成功观察到无论朝上或朝下放置,均能稳定保持汗滴。边缘附着力的增强,使之能够形成不依赖重力方向的稳定液膜。

◇保水量的提升与自清洁机制:在静置试验中,仿生ISM(传感器A与B)的最大保水量增加至未处理膜的约3倍。此外,在动态试验中即使施加15毫克的载荷,仍能持续保持水滴达4次循环以上,并表现出超过阈值时一次性排出并重置通道的“自清洁”行为。

◇表面积增加16%~22%使Na+灵敏度提高1.1~1.2倍:根据SEM图像分析,通过引入褶皱与突起结构,膜的实际有效表面积理论值在传感器A上扩大了16%,在传感器B上扩大了22%。A模拟了花瓣外侧表面,粘附性较高,B模拟了花瓣内侧表面,具备优异的自洁作用。

这种疏密分布的3D结构使运用NaCl溶液进行的开路电位(OCP)测量灵敏度提高了约1.1~1.2倍,性能直逼Nikolskii–Eisenman公式理论值的76%~82%。

◇在2毫米非接触间隙下实现1秒内的稳定测量:在3D打印流路中设置0.5~2毫米空隙并循环NaCl溶液,结果显示即使是最宽的2毫米间隙,响应时间仍在1秒以下,且电位波形漂移通过自清洁机制被控制在最小限度。

◇采用CNT海绵电极的可穿戴实证:将ISM与Ag/AgCl参比电极集成在CNT海绵上,作为手腕佩戴式设备进行20分钟(时速8公里)的带心脏负荷跑步机试验。结果显示,即使在气泡混入或汗液流量降低时,信号仍维持在阈值范围内,FFT分析中未检出与运动频率一致的噪声,运行期间的漂移程度与静态条件相当。

由于粘附性得到增强,传感电极与参比电极可以借助表面张力的力量吸附汗液。这使得在使用中能够设置可调节间隙,从而提升佩戴舒适度并促进汗液再循环。

以上结果表明,该仿生ISM作为兼顾“减轻长时间佩戴时的皮肤负担”与“高精度测量”的新型可穿戴传感器技术,具有重大意义。

针对此次开发的仿生非接触式汗液传感器,研究团队预计其可应用于脱水及中暑的早期预测、假肢等领域,并期待其能活用于医疗、体育及工业领域中的实时水分状态监测等场景。

原文:《科学新闻》

翻译:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:Cyborg and Bionic Systems

论文:Bio-Inspired Microtexturing for Enhanced Sweat Adhesion in Ion-Selective Membranes

DOI:10.34133/cbsystems.0337