神户市立神户眼科中心医院和立命馆大学的研究团队发表研究成果称,开发出了一项利用基因组编辑技术提升用于治疗严重眼部疾病的视网膜组织功能的技术。小鼠实验中,已证实该技术能使视网膜对光的反应有所改善。今后,研究团队将利用人类iPS细胞制作经基因组编辑的视网膜组织,并最快在3年后开展临床研究。

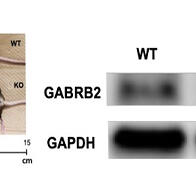

通过基因组编辑提升了移植用视网膜组织的功能(供图:神户眼科中心医院)

神户眼科中心医院的万代道子医师等人自2020年以来,已对2名患有“视网膜色素变性”疑难眼疾的患者实施了由iPS细胞制作的、包含眼部感光视细胞的视网膜组织移植的临床研究。虽然移植没有发现安全性问题,但功能恢复的效果有限。

为了使移植的视网膜组织恢复眼部功能,需要与患者的神经连接,使光的信息传递至大脑。

万代医师等人在小鼠的ES细胞(胚胎干细胞)中应用基因组编辑技术,制作出了几乎不含阻碍神经连接细胞的视网膜组织。将其移植到患病的模型小鼠体内后再连同神经一起取出,通过光线刺激视网膜以观察神经活动。

在向移植组织照射快速闪烁光线或改变周围亮度进行光刺激的实验中,确认了光信息能传递至神经并使神经活动。万代医师表示:“通过治疗,有可能使患者在日常生活中识别明亮环境中的明暗情况,并感知物体移动”。

研究团队今后将利用人类iPS细胞制作经基因组编辑的视网膜组织,并通过动物实验等验证其安全性。由于视网膜组织在移植后需要在患者体内约200天的时间才能成熟,因此确认其不会癌变需要较长时间。研究团队计划在取得安全性数据后申请临床研究。

原文:《日本经济新闻》、2025/3/25

翻译:JST客观日本编辑部