虽然无需结晶即可观察分子结构的结晶海绵法(CS法)被期待能为多个领域带来革新,但目前其普及程度还有限。东京大学国际高等研究所东京学院藤田诚卓越教授、研究生院工学系研究科竹泽浩气特任讲师等组成的研究团队,成功开发出了第二代结晶海绵法,这种方法能够合成出内部固定存在笼状分子的新型结晶海绵,分子量超过1000的中分子状态稳定,且容易实现结晶化。藤田卓越教授表示:“通过应用长期研究的笼状化学技术,成功消除了既往方法的缺陷。通过将该方法应用于极微量的痕量级活性化合物,可以发展为新的药物研发基础技术。”相关成果已发表在《Nature Chemistry》上。

藤田诚卓越教授(左)与竹泽浩气特任讲师(右)(供图:科学新闻社)

传统CS法通过将样品分子浸入具有无数纳米级孔洞的海绵状晶体中,使之形成规则排列,从而解析难以结晶的分子的结构。但该方法仅适用于分子量约300以下的疏水性分子,且需要高超的操作技术,故未能在众多领域推广应用。

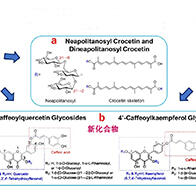

第二代CS法则是在溶液中加入笼状分子及能与外部相互作用的阴离子有机分子,再混入分析目标分子。常温静置一天后,笼型分子便吸纳目标分子形成晶体结构。借此方法,不仅可处理分子量1000以上的化合物,还能吸纳疏水性、两亲性、亲水性等多种性质的分子。

第二代CS法的技术特征体现在两方面:一是通过将笼型分子及能与外部相互作用的阴离子有机分子以最佳对称性失配策略(symmetry mismatch strategy)进行组合,便能轻松制备出适用于结构解析、抑制分子排列紊乱的低对称性多孔晶体;二是充分发挥笼状分子的分子识别能力,实现多种类型分子的结构解析。

藤田卓越教授指出:“当笼状分子与阴离子的组合对称性过高时,X射线晶体结构解析都难以进行;而对称性过低时又无法形成晶体结构。此次,我们尝试采用第二低不对称性的组合时,竟成功构建出了最佳结构,这着实令人惊讶。”

为实现微量样品的简便结晶制备,研究团队开发了一种利用毛细管(玻璃细管)的新技术。具体步骤为:利用毛细现象将一滴含试样的溶液吸入毛细管,干燥处理后使毛细管内部形成含试样的液滴,再将笼状分子与有机阴离子吸入毛细管中,室温静置后即可形成CS晶体。最后,直接在毛细管内进行X射线单晶解析,确定试样结构。借助此方法,即使是微克级的极微量试样,也可以轻松进行结构解析。

实际应用中,研究团队在数月内成功完成了分子量400-1200范围内的类固醇、类固醇前体、肽类、聚醚等水溶性天然产物、生物碱/含氮化合物、萜类及其他天然产物等100余种化合物的结构解析。竹泽特任讲师表示:“即使目标分子部分超出笼状分子范围,只要能够形成晶体结构,就可进行分析,因此分子量2000以上的分子也可进入研究范围。”

2~3年内实现纳克-皮克级解析

藤田卓越教授自信地表示:“我们在面向企业进行的社会联合讲座闭门研讨会上介绍了这一技术,获得了极高的评价。自上一年度起,在AMED(国立研究开发法人日本医疗研究开发机构)项目支持下,我们正以CS法为核心技术,联合学术界、初创企业以及14家合作企业,正在构建全球目前唯一的综合分子结构解析基地。在局部激素、代谢组、活性天然产物等领域,存在大量因样本过于微量而无法结构解析的物质。CS法能揭开这些物质的面纱。当前,我们已能实现亚微克级的微量解析,通过本项目计划在未来2~3年内攻克纳克级、皮克级微量物质的结构解析技术。”

原文:《科学新闻》

翻译:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:Nature Chemistry

论文:Supramolecular coordination cages as crystalline sponges through a symmetry mismatch strategy

DOI:10.1038/s41557-025-01750-x