日本琉球大学等的研究团队发现,冲绳县本岛北部濑底岛周边海域发生大规模珊瑚白化现象后,“鹿角珊瑚属”这一类珊瑚中不同物种的杂交出现加剧。“白化”主要是海水温度上升使珊瑚失去共生的虫黄藻所致。研究指出,“即便面临重大环境变化,珊瑚仍会通过持续发生杂交加以应对”,这一发现或可成为应对未来气候变化,恢复与保护自然方面的研究依据。

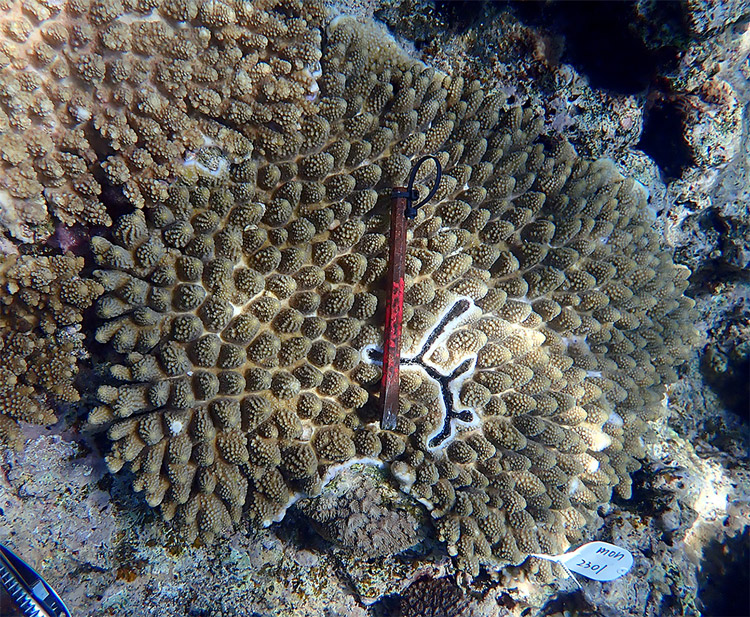

栖息于濑底岛的鹿角珊瑚属杂交种。分枝形状呈圆锥形,枝条上排列的突起大小相同,这两点与亲本物种不同(供图:琉球大学)。

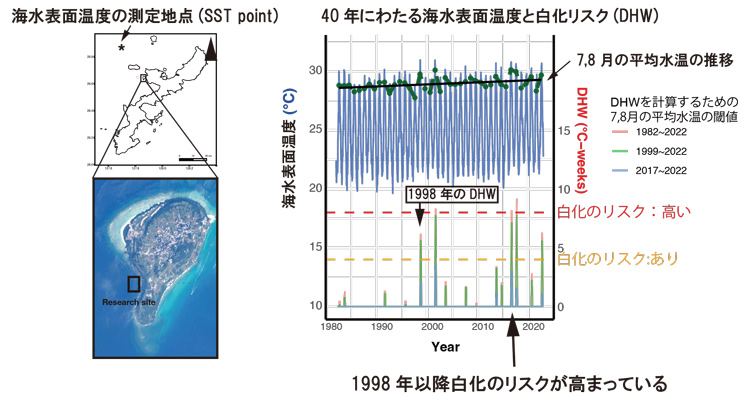

琉球大学热带生物圈研究中心利用日本气象厅1980年以来监测的冲绳本岛近海海水温度数据,估算了珊瑚白化风险。计算方式为:累加超出最暖月平均水温(阈值)的水温偏差,若累加值超过4度则判定为“存在白化风险”,超过8度则判定为“白化风险高”。研究称,自1998年全球发生大规模珊瑚白化以来,海水温度上升引发的珊瑚白化风险持续上升。

海水温度测量地点(左上);本次研究的濑底岛周边珊瑚栖息地(左下)以及基于海水温度变化的白化风险的变化趋势(供图:琉球大学)

珊瑚的鉴定有一定难度,有时即便名称相同,在不同国家也可能指代不同物种,这一问题已成为国际性难题。琉球大学热带生物圈研究中心濑底研究设施的守田昌哉副教授(生物学领域)长期以来针对印度洋、太平洋及东海等海域的珊瑚,一直在探索如何解决这一问题。

守田副教授抱着“至少要为濑底岛周边的鹿角珊瑚定名”的想法,尝试对该属珊瑚进行了详细的实地观测。结果发现,该区域混杂栖息着虽然与该属3个物种的特征极为相似,但大小及枝条顶端形态不同的珊瑚。

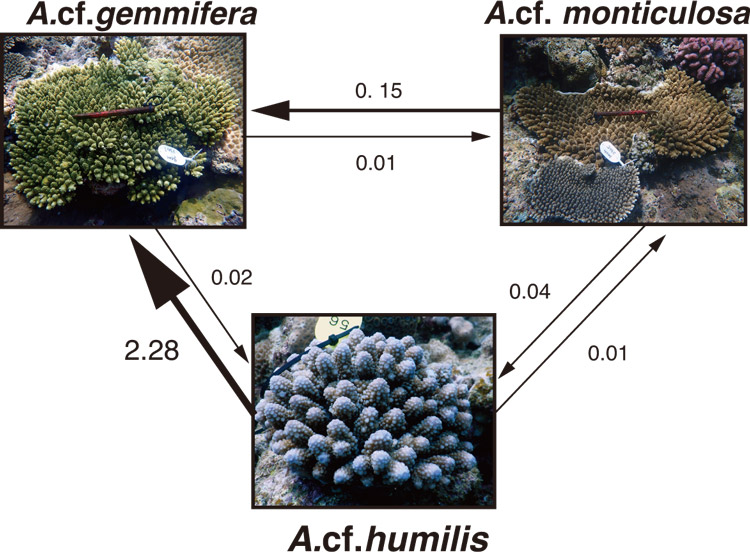

具体为芽状鹿角珊瑚(Acropora cf.gemmifera)、粗野鹿角珊瑚(Acropora cf.humilis)与巨锥鹿角珊瑚(Acropora cf.monticulosa),它们均属于鹿角珊瑚属,而在自然界中有与此3个物种特征相似的珊瑚,被鉴定为杂交种。与亲本物种相比,这些杂交种或表面突起尺寸不同,或枝条大小不同。研究人员让杂交种与亲本物种交配,发现受精过程正常发生,由此认为这些珊瑚是杂交的概率较高。

2022年濑底岛南端的珊瑚礁(供图:琉球大学)

为此,研究团队针对三种杂交种进行了确认杂交属性所需的“群体”基因组解析,结果发现,不同物种之间发生了基因交流。需要说明的是,珊瑚是由名为“水螅体”的单元聚集而成的生物,因此将外观上的单个个体称为“群体”。

守田副教授曾在既往研究中发现,当珊瑚精子浓度低于正常水平时,会与其他物种发生杂交。但这一结果来自实验室,此前并不清楚是否适用于自然现象。而本次研究查明,在自然界中,当精子浓度降低,即所谓白化期间,杂交也会加剧。

接着,为推测杂交的发生时期,研究人员采用数理模型进行计算。结果显示,自1998年白化发生后的25年间,基因出现了合。由于珊瑚一代大约为4~7年,所以相当于珊瑚用了5代的时间完成了杂交。其中,粗野鹿角珊瑚常与芽状鹿角珊瑚发生杂交,而芽状鹿角珊瑚也与巨锥鹿角珊瑚发生了一定程度的杂交。

鹿角珊瑚属三个物种平均每代的有效基因渗入率。该数据量化了各物种向其他物种的基因杂交程度(供图:琉球大学)

综合上述结果可知,即便在“白化”这一对鹿角珊瑚属而言的危机状况下,鹿角珊瑚属的珊瑚通过不同物种间杂交,维系了生存。守田副教授回顾道:“粗野鹿角珊瑚在亲缘关系相对较远的物种中也会留下基因,但其原因尚不清楚。本研究存在的局限是,未能调查白化前珊瑚曾经的状态。此次研究在‘该调查哪些内容’的参数确定方面,也颇费功夫。”

研究团队表示,近年来,海水温度持续处于偏高状态,未来也将继续开展研究,一方面调查海洋环境变化,另一方面获取有关珊瑚基因领域的更多知识。

本研究的开展得到了日本学术振兴会科学研究费资助项目支持,相关成果已于7月7日发表在美国科学期刊《Current Biology》的电子版上。

日文:JST Science Portal 编辑部

中文:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:Current Biology

论文:Introgression and Adaptive Potential Following Heavy Bleaching Events in Acropora corals

DOI:10.1016/j.cub.2025.05.038