单手就能拿起的小型机器人成群结队在月球上进行探索——日本中央大学和竹中工务店等的研究团队正在开发利用人工智能(AI)进行通信,建造人类在月球上居住环境的机器人。该团队正与提供月球运输服务的ispace公司合作,计划2028年以后在月球上进行技术实证。据悉,通过搭载高性能AI,机器人有望像人类一样进行有组织的工作。

7月下旬,在日本相模原市国立研究开发法人宇宙航空研究开发机构(JAXA)模仿月球表面的试验场上,小型机器人在避免相互碰撞的同时,向指定地点前行。机器人靠小型轮胎在沙地上前进,有的机器人甚至表演了1米左右的跳跃。

小型AI机器人“RED”以在月球的地下空洞中集群工作为目标(相模原市)

中央大学的国井康晴教授等人的研究团队开发了一款名为“RED”的小型机器人。通过轮胎形状和移动方式各异的多个机器人验证了其移动能力。

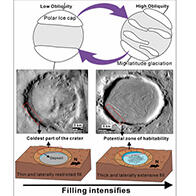

人类在月球上居住的一个候选方案是在月球地下的像隧道一样延伸的空洞。这个被称为“熔岩管”的地方是由火山活动导致熔岩流出后形成的。如果能够确认这些空洞的存在及明确其内部结构,将是一个温差小且能屏蔽来自宇宙辐射的场所。

然而,目前尚不清楚空洞的大小、坚固程度等内部情况。与地面的通信也很困难,只能通过实际前往查看来确认,而派遣人员进行探测或引入大型且昂贵的机器人都极为困难。

为此,研究团队采取了大量输送小型且成本相对较低的机器人的策略。未来的目标是让AI自主判断和分工,并利用每个机器人获得的知识和经验进行协作。

开发AI的是兵库县立大学的川嶋宏彰教授等人的研究团队。其使用了在ChatGPT等中也广泛使用的“深度学习”方法。本年度计划在计算机内再现模拟了月球表面的环境,并在其中操控机器人以积累虚拟经验。由于开发AI模型需要学习,如果一开始就使用真实的机器人,发生故障的可能性就很高。在达到一定程度的积累之前,将主要使用计算机。

日本的国家大型项目“登月型研发项目”也从2022年起对上述一系列研究提供支持。国井教授评价称,在两年半的时间内,“已具备可实现所提出概念的技术”。

计划在2030年前分批将数台机器人送上月球,并用搭载摄像头的“RED”探测入口和空洞。获取的数据还有助于强化AI。计划到2050年,将机器人增加到数十台以上,目标是建设可供普通人生活的月球地下都市。

在宇宙中使用AI的想法本身并不新颖。1998年,美国航空航天局(NASA)为了进行深空探测的技术验证,发射了名为“深空一号”的探测器,并搭载了AI系统。但此后,将AI搭载到探测器等设备上以实现自主判断的实用化进展较为缓慢。原因在于开发可在宇宙中使用的AI所需的数据不足等。

据对宇宙中AI应用颇有研究的东京大学的矢入健久教授介绍,针对这些课题,近年来宇宙与AI领域的研究者交流的机会增多,情况正在发生变化。矢入教授指出:“不能过分将宇宙空间特殊化,应该在与其他行业合作的同时思考发展方向”。

让人们切身感受宇宙也有助于推动月球开发。同属于登月型研发项目,正致力于开发用于月面基地建设AI机器人的日本东北大学的吉田和哉教授等人的研究团队于8月6日至11日在大阪·关西世博“未来生活体验(Future Life Experience)”展馆介绍了其研究成果。

展览通过光雕投影和机器人合体的实演,介绍了预想在2050年的月球表面,AI机器人根据任务需求自如变换形态进行作业的场景。吉田教授表示,AI机器人是未来所需的技术,并表示:“我们想通过展览让孩子们思考在月球表面应该做些什么”。

当然,对于月球表面的实证实验也存在担忧。负责运输的ispace公司曾2次尝试月球着陆,但均以失败告终。在没有空气的太空中减速着陆难度很大,目前仅有美国的2家民营企业有成功的先例。能否顺利抵达月球表面将左右开发的进程。

原文:《日本经济新闻》电子版、2025/9/15

翻译:JST客观日本编辑部