研究证实,45亿年前撞击火星的巨大天体的碎片,至今仍大量残留在火星内部。这一结论是由英美等国的研究团队根据美国火星地下探测器“洞察号”(InSight)测量的地震数据等得出的。研究还发现,火星并不存在地表板块(岩板)移动的板块构造,这一发现将为理解同类行星的内部构造提供帮助。

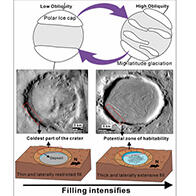

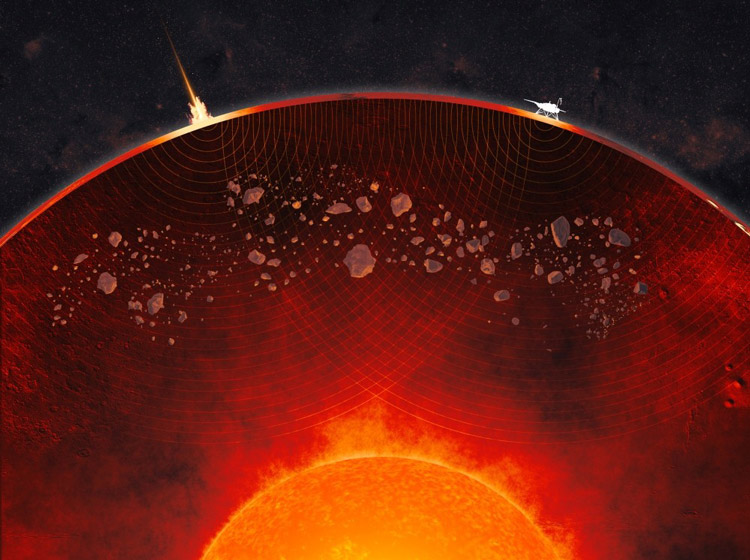

火星截面想象图(非准确比例)。火星地壳下方的地幔中,散落着因远古天体撞击形成的岩石碎片。地表左侧明亮区域显示的是受天体撞击后火星内部产生地震波的情况,右侧则为“洞察号”探测器(供图:NASA、美国加利福尼亚理工学院)

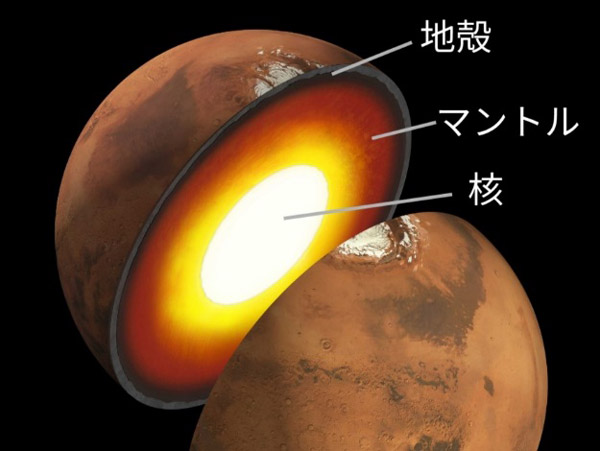

与地球不同,火星并没有板块构造,虽然不会因板块运动导致地壳积聚应力而引发地震,但火星存在岩石因热量或压力破裂而引发的地震类型,以及天体撞击引发的地震。地震产生的波在穿过不同物质时会发生变化,这些观测数据可作为研究行星内部的线索。火星内部从表面向内依次为地壳、地幔、地核的结构,学界一直以“洞察号”观测的地震数据等为基础,研究上述结构的大小与构造。

火星的内部。从表面向中心依次为地壳、地幔、地核的层状分布(基于NASA提供的想象图加工绘制)

研究团队就“洞察号”观测数据中的8次地震进行分析后发现,含强高频能量的地震波抵达地幔深处时,发生了明显变化。随着地震波向地幔远端传播,高频信号产生了大幅延迟。

此外,计算机模拟结果显示,这类信号仅在穿过地幔内特定区域时才会改变速度。研究团队认为,这些区域很可能是由与地幔成分不同的物质团块构成。基于以上情况,研究团队得出了“45亿年前巨型天体撞击火星时,这些天体及火星自身的碎片抵达了地幔深处,留存至今”的结论。而天体碎片之所以能抵达深处,是因为撞击导致地壳与地幔熔化,形成了广阔的岩浆海。

学术界普遍认为,太阳系形成于46亿年前,最初为气体与尘埃,逐渐聚集后形成盘状星云,并从中诞生了太阳及原始小天体,此后,小天体反复撞击与合并演化成行星,最终地球及火星这样的岩质行星排列在了太阳附近。这些后来形成的行星,似乎曾频繁遭受过大小天体的撞击。

45亿年前火星受到巨大撞击的想象图。研究认为,当时产生的碎片已渗透至地幔深处(供图:NASA、美国加利福尼亚理工学院)

火星没有板块构造,内部的物质循环远比地球缓慢。研究团队成员、英国伦敦帝国理工学院的Constantinos Charalambous特别研究员表示:“这是首次得以如此详细、清晰地观测火星内部。远古碎片至今仍然留存,这表明火星地幔在数十亿年间仅发生了缓慢的变化。而在地球上,这类特征已(随着板块构造之类的地壳变动)大部分都消失了。”

留存于火星地幔中的这些巨大岩石,将成为理解火星内部及历史所需的线索。此外,在太阳系的行星中,除火星外,水星及金星也未确认存在板块构造。据悉,此次研究成果或也能为理解这类岩质行星的内部结构提供帮助。

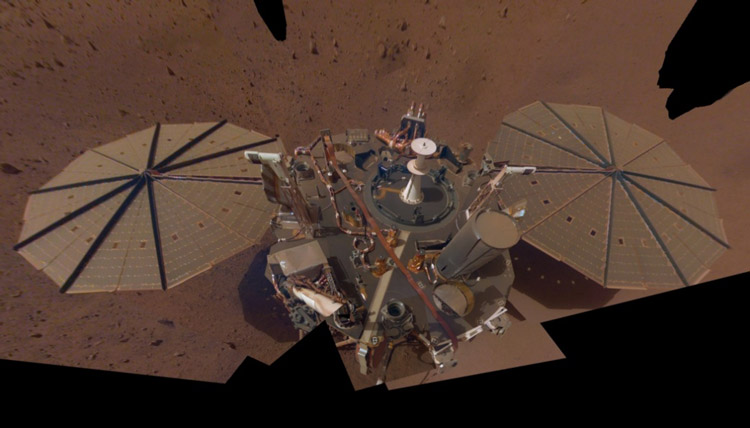

“洞察号”是首个基本专用于调查火星内部结构的探测器,由美国国家航空航天局(NASA)运营。该探测器于2018年5月发射,同年11月在火星赤道附近的埃律西昂平原着陆,“洞察号”上搭载了地震仪、热流计及通过电波探测内部的装置等设备。“洞察号”借助在火星表面部署的地震仪,取得了观测1319次地震等成果。1970年代的美国“海盗1号”“海盗2号”着陆器虽然也配备了地震仪,但因地震仪位于探测器顶部,导致观测数据不清晰,而洞察号则实现了地球以外行星上的首次明确地震观测。不过,该探测器向地下埋设热流计的尝试失败,最终于2022年12月终止工作。

“洞察号”的机械臂相机自拍照,拍摄于2019年(供图:NASA、美国加利福尼亚理工学院)

本次的研究团队由英国伦敦帝国理工学院、法国国家科学研究中心、美国约翰斯·霍普金斯大学及加利福尼亚理工学院组成。相关研究成果已于8月28日发表在美国科学期刊《Science》上,NASA也在同日公布了这一消息。

原文:JST Science Portal 编辑部

翻译:JST客观日本编辑部