京都大学阴山洋教授的研究团队成功利用在相对低温下发生的“拓扑化学反应”,对通过高温烧制形成的坚硬无机氧化物晶体骨架实现了前所未有的大幅重构。研究团队利用氨气处理钼与钽的氧化物引发了这一反应,并证实生成的酸氮化物具备原有氧化物所没有的导电性。据称,该成果有望应用于新型量子元件等领域。

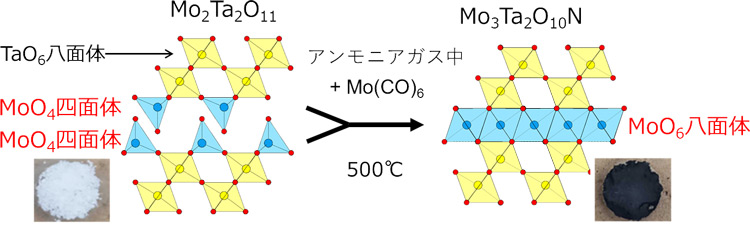

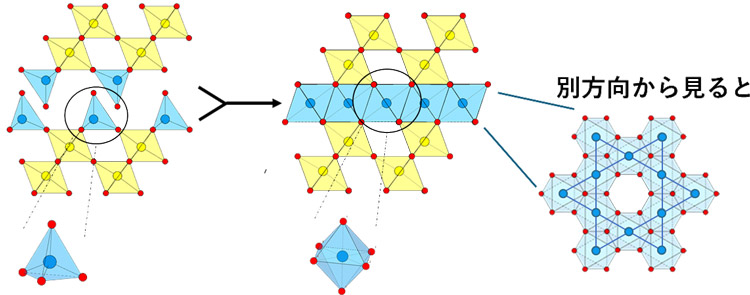

蓝圈标示的以钼为中心与氧连接的四面体结构排列的双层(左侧),经拓扑化学反应转变成了八面体排列的单层。这一过程可称为晶体骨架本身的重构(供图:京都大学阴山洋教授)

拓扑化学反应是一种在保持晶体骨架不变的前提下,选择性嵌入或脱出特定离子的方法。以像陶瓷那样在摄氏1000度至2000度高温下合成的无机晶体材料为基础,利用该反应开发新材料的研究正在推进。此前虽然已发现诸如多面体各自转化为平面的1:1变化,但学界一直认为,改变金属位点数量及排布的晶体骨架重构无法实现。

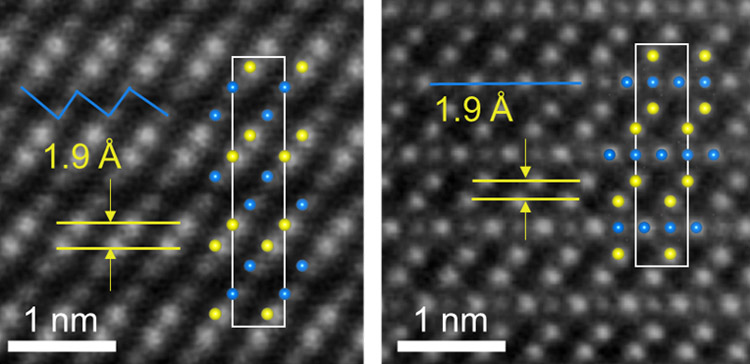

京都大学研究生院工学研究科教授阴山洋(固体化学领域)等人,将目光投向了具有层状结构的钼与钽的氧化物。他们在研究利用其有两个四面体结构的特征是否可实现氮化时发现:在氨气中加入六羰基钼[Mo(CO)₆]并加热至500度后,双层四面体结构如同被压扁般转变成了单层八面体结构。通过电子显微镜确认,层间距缩短了约两成。

在氨气中向具有层状结构的钼与钽的氧化物添加Mo(CO)₆,并加热至500度前后的电子显微镜照片(左图为加热前)。图中用蓝色标示的钼由双层转变成了单层(供图:京都大学阴山洋教授)

研究团队对由双层转变为单层的八面体排布进行研究后发现,其晶体晶格呈现出可见于竹笼编织纹路(笼目)的六边形与三角形规则排列形态,且具有“笼目晶格”这一结构。由于笼目晶格可能表现出不同于常规金属的电学与磁学性质,该结构作为新型功能材料备受期待。对生成的酸氮化物进行测试后,也确认其具备导电性。

以钼为中心的八面体排布呈现“笼目晶格”结构(供图:京都大学阴山洋教授)

阴山教授表示:“固体材料的柔韧性之高远超以往认知。此次我们发现的拓扑化学反应,能带来比以陶瓷为代表的氧化物制备人员所预期的更剧烈的结构变化。”据悉,该技术有望成为面向新一代量子元件及新功能材料设计的基础技术。

本研究为日本学术振兴会及国立研究开发法人科学技术振兴机构(JST)支持项目,与法国波尔多大学、一般财团法人精细陶瓷中心、日本东北大学、中国桂林理工大学合作开展。相关研究成果已发表在美国化学会的国际学术期刊《JACS》7月24日刊的网络版上。

原文:JST Science Portal 编辑部

翻译:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:Journal of the American Chemical Society

论文:Topochemical Reaction Involving Double-to-Single Layer Conversion: Mo3Ta2O10N with a Kagomé Lattice

DOI:10.1021/jacs.5c05749