北海道大学研究生院理学研究院的高桥启介教授、高桥Lauren助教、Fernando Garcia-Escobar博士研究员、博士一年级的田代智哉、硕士二年级的柴田宪伸等人的研究团队,确立了一种通过机器学习精准预测并设计带隙(光吸收指标)的钙钛矿无机材料开发方法。相关成果已在线发表在期刊《Chemical Science》上。

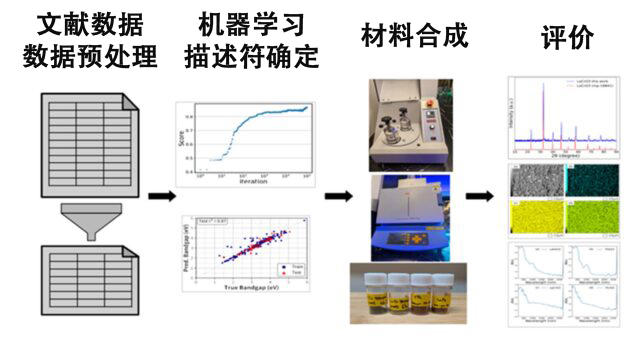

图1 从文献数据到材料合成的路线图(供图:北海道大学)

钙钛矿材料因具备可高效吸收太阳光的优良构造而备受关注,但由于带隙会随微小的结构变化发生显著波动,材料设计一直比较困难。

研究团队基于从既往实验文献收集的282种钙钛矿型化合物的带隙信息,根据结构信息与元素特征生成了数千种描述符(特征量)。然后,通过独创算法MonteCat法筛选出最优描述符,并构建支持向量回归(SVR)模型。由此,成功开发出能根据结构与组成高精度预测带隙的模型。

接下来,研究团队利用该模型,对理论上具有稳定性的1852种虚拟钙钛矿化合物的带隙进行了预测。从中筛选出兼具适合太阳能应用的0.45~2.2电子伏特带隙与结构稳定性的86种候选材料。其中实际合成4种材料(LaCrO₃、LaFeO₃、YCrO₃、YFeO₃)后,通过X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM-EDS)、紫外可见光谱(UV-vis-NIR)分析,确认这些材料的结构、组成及带隙特性均符合预测。

通过本次研究,研究团队成功构建了融合机器学习与实验的新型材料开发流程:从结构与组成信息中提取描述符→预测带隙→实际合成→通过物性评价验证。针对带隙这类高敏感性物性,能够基于描述符实现如此高的预测精度并进一步通过合成验证一致性的研究极为罕见,有望成为未来材料开发的标准范式。

此次成果不仅有助于太阳能电池、光催化剂、水分解催化剂等能源相关材料的加速研发,还将有力推动以物性设计为起点、由信息学主导的可合成材料设计的研究。

未来通过将描述符方法应用于磁性、介电性、热电等其他物性领域,有望发现更多样化的高性能材料。

原文:《科学新闻》

翻译:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:Chemical Science

论文:Designing and Synthesizing Perovskites with Targeted Bandgaps via Tailored Descriptors

DOI:doi.org/10.1039/d5sc04813c