(一) 重读《故乡》泪沾衣裳

朋友用微信发来了他家后院今年丰收的一片绿油油的西瓜。看着看着,不知为什么,我的脑中却浮现出鲁迅笔下的著名画面――“深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月,下面是海边的沙地,都种着一望无际的碧绿的西瓜,其间有一个十一二岁的少年,项带银圈,手捏一柄钢叉,向一匹猹尽力的刺去”。

近来真是不可思议,脑中一些旧事大多随现实打磨变得暗淡;但儿时学过的一些当时并未理解的文学典故却在脑中开始熠熠生辉。虽然这对于我这个热爱文字却选择了生活在异国他乡的人来说,也算是一种小确幸。

于是,我找来鲁迅的《故乡》重读,读着读着竟读出了很多泪。年少时听老师讲解鲁迅和《故乡》的日子,仿佛乘了岁月的风火轮来到了眼前;而当时的很多懵懂却在今天终于有所悟。在学习了《故乡》这篇文章30多年后,异国他乡的一个傍晚,我似乎终于了解了“迅哥儿”当时的落寞和惘然。

年初,我失去了原生家庭的最后一位亲人――母亲。现在回想自己送走母亲离开故乡时的心境,与迅哥儿“永别了熟识的老屋,而且远离了熟识的故乡,搬家到我在谋食的异地去”的心境似乎有些相似。少年时代读这段文字,文中并没有阐明“我”的心境,于是愚笨如我,直花了30多年才了然。

晚饭时分,不由得把这种心境拿来与家人分享。令我吃惊的是,不仅是年轻时啃过一点中文和中国文学的爱人知道鲁迅,就连刚升入高中一年级的咯咯,竟然也知道鲁迅;不仅知道鲁迅,还知道《故乡》和闰土。

我连忙问了究竟,这一问,更是吃惊不小。

原来,《故乡》被选在日本的初三语文课本中,因此鲁迅是无人不知晓的中国作家。我才醒悟,我和儿子还有爱人,虽然在不同国家不同社会下成长,但我们却学习了共同的语文教材――鲁迅先生的《故乡》。

说实话,好久没有如此激动。那一夜,我们一家人除了小学5年级的嘀嘀瞪着大眼睛有些莫名其妙,其他三口人开始了有关鲁迅、闰土还有《故乡》的热烈讨论。那个夜晚,对我来说,无疑是难忘的。

(二)《故乡》在日本

我于是调查了相关资料,发现日本全国5种公认教材中都在使用鲁迅的《故乡》,也就是说只要在日本接受了义务教育的初中生,大家都知道鲁迅,都学过《故乡》。

日本对鲁迅的影响是巨大的。我们都知道鲁迅曾于1902年作为国费留学生到日本留学,1904年在仙台医学专门学校留学时遇到了他的解剖学教授、我们教科书中的“藤野先生”。鲁迅决定弃医从文也是因为在仙台医专上“霉菌课”时看了当时的时事幻灯片,有了“参观枪毙中国人的命运”,这刺激了年轻的鲁迅。他在日本决定弃医从文,走上了改造国人颓废精神的征途。

而且,《藤野先生》中如此写道,“在我所认为我师的之中,他是最使我感激,给我鼓励的一个。有时我常常想:他的对于我的热心的希望,不倦的教诲,小而言之,是为中国,就是希望中国有新的医学;大而言之,是为学术,就是希望新的医学传到中国去。他的性格,在我的眼里和心里是伟大的,虽然他的姓名并不为许多人所知道”。

在藤野先生的故乡——福井县芦原市有一座“藤野严九郎纪念馆”,其中陈列着鲁迅与藤野先生交流的点点滴滴(图片出自 福井走访官网 )

可见,不仅留学生活对鲁迅的人生产生了重大影响,藤野先生对于鲁迅在人格上和精神上的帮助与影响也是非常重要的。

鲁迅回国后他先在杭州、绍兴等地当生物教员,1912年开始就职于中华民国政府调往北京,这段时间他的《狂人日记》、《孔乙己》、《药》等作品发表于他的留日同学钱玄同参与主编的《新青年》,开始了他改变国人精神的重要战斗,《故乡》这篇文章就是在1921年5月发表在《新青年》上的。20年代鲁迅曾因支持学生和市民运动写文章批判政府而被通缉,30年代也一直是当时统治下的“反体制文学家”。

鲁迅文字的影响力也波及到日本,1927在日本文学家武者小路实笃主办的同人杂志《大调和》中鲁迅的《故乡》首次被翻译登载。1932年1月著名日本作家佐藤春夫再次通过英译本和中文本对照将其翻译成日语发表在日本著名的《中央公论》杂志上。

这次,由于是著名作家在著名杂志上介绍,又由于鲁迅年轻时在日本的留学经历,鲁迅作品开始在日本被广泛接受。《故乡》在1932年经过井上红梅翻译后,1935年岩波书店决定在日本出版《鲁迅选集》时再次经过改译。目前日本文科省认可教材中所使用的《故乡》版本,是竹内好于1955年收录在《鲁迅文集》中的译本。

(三)藤野先生言及的“汉文”教育和鲁迅

藤野先生的故乡——福井县芦原市有一座“藤野严九郎纪念馆”,馆外的草坪上耸立着鲁迅与恩师藤野先生的雕像,雕像后面的那座老屋,就是藤野先生晚年生活之处。(图片出自福井县芦原市政府官网)

1935年岩波书店在日本出版《鲁迅选集》时,鲁迅嘱托一定要选入《藤野先生》这篇文章。他寄一线希望能够重新找到藤野先生,但直到1936年去世为止,这个愿望却没能实现。但《藤野先生》在日本问世后,很快便成了日本人最为熟悉,读得最多的外国文学作品之一。可见,鲁迅的毕生与日本有着千丝万缕的联系。日本这个社会曾经在早年他成长过程中影响了他,又在后来成功后接纳了他,并在他去世后引用他的作品为教材,这从某种意义上说便是成全了他。而这一切,无疑都与藤野先生也有着密不可分的联系。

可是在那个经历了日清战争(甲午战争)胜利后,人人鄙视清国人(当时日本称中国为清国)的时代,藤野先生为什么对清国留学生鲁迅如此厚待和尽心指导呢?我在一篇由藤野先生于1937年口述发表在《文学案内》上的题为《谨忆周树人君》的文章中找到了答案。

文中写道:“尽管日清战争已过去多年,还有很多日本人把中国人骂为‘梳辫子和尚’,说中国人的各种坏话。在仙台医学专门学校也有这么一伙人以白眼看待周君,把他当成异己。我在少年时代时,曾经跟福井藩校毕业的野坂先生学习过汉文,我很尊敬中国的先贤,同时也认为要爱惜来自这个国家的人。这大概就是我让周君感到特别亲切、特别感激的缘故吧”。

原来,由于藤野先生的家乡在当时并没有完整的初中教育,小学毕业后他在当时一名叫野坂源三郎先生的私塾里跟随先生接受了“汉文”、书法以及算盘等来自古老中国的教育。其后,他经过福井县寻常中学升入了爱知县立医学校(现名古屋大学),之后又经过在东京大学研究解剖学后任教于鲁迅所在的仙台医学专门学校,并在鲁迅1904年7月入学的两个月前升为教授。

可见,藤野先生正是经过了野坂私塾时的“汉文”教育,真切体会到中国这个邻国文化的可贵,并尊敬那里的先贤,才有了日后对于中国留学生周树人君的深切同情和关怀。

这篇《谨忆周树人君》发表不久,当年7月,卢沟桥事变引发了中日全面战争。日军因前线需要而开始大量购买药品,日本国内药价高涨。藤野先生的诊所也有药商来高价求购,但藤野先生推说当地村民需要药品而婉辞了。

有文章介绍说,药商走后,藤野先生对两个儿子说:“你们要记住,中国,乃是将文化教给日本之先生”。可见,少小时代接受的“汉文”教育,在藤野先生心中留下了巨大影响。

(四)“汉文”教育在当今日本

令人惊讶的是,这种“汉文”教育在现代日本仍然继续着。

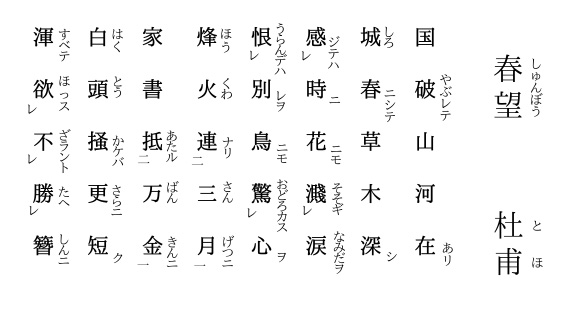

根据日本文科省规定,义务教育阶段初中语文课分现代和古典两部分,古典中又分为“古文”和“汉文”两部分。所谓“古文”是包括《枕草子》、《徒然草》、《平家物語》等传统日本古典文学;而“汉文”则是指来自于中国的古典文学。具体来说,包括《论语》、包括“自相矛盾”、“守株待兔”、“青出于蓝胜于蓝”、“温故知新”、“五十步笑百步”等成语典故,还有杜甫《春望》、王之涣《登鹳雀楼》、李白《送孟浩然之广陵》《静夜思》和孟浩然《春晓》以及王维《送元二使安西》等唐诗。

日本初中国语教材里的杜甫《春望》,这大概是日本人知道的最多的一首中国古诗

至于到了高中,我查找了一下代表性的语文教材中的“汉文”内容,大致如下。

首先是“汉文”入门,包括学习汉文构造、读法、格言等。其次是成语典故,包括《战国策》中“狐假虎威”、“画蛇添足”、“渔翁之利”和《列子》中的“朝三暮四”。第三部分汉诗,包括孟浩然《春晓》、王之涣《登鹳雀楼》、李白《静夜思》、柳宗元《江雪》、王维《送元二使安西》、杜牧《江南春》、王翰《涼州词》、杜甫《春望》、孟浩然《临洞庭湖赠张丞相》、白居易《香炉峰下新卜山居草堂初成偶题东壁》、杜甫《登高》。第四部分是史话,包括《十八史略》“先从隗始、卧薪尝胆”和司马迁《史记》中的“鸡鸣狗盗”。第五部分是思想,包括《论语》和《孟子》。第六部分是古文,学习韩愈的《杂说》,第七部分是中国古代小说,学习陶渊明的《桃花源记》。

老实说,查完了这些资料,我心中感慨万千。这和我们国内学生学的古文几乎差不太多了。可是这里是日本,这个国家的人们把中国古典文化和自己的传统文化看得一样重要来学习。

我不知道当年藤野先生在私塾跟着先生学习了多少中国“汉文”,但当他遇到周树人君时,他决定要帮助这个来自古老的先师国家的青年,这才有了后来中国教材中的《藤野先生》和日本教材中的《故乡》。这种始于对其他国家文明的尊重的佳话,如今重读起来,令我无比动容,而日本现代义务教育中“国语”部分仍然含有大量中国古典教育的这种做法,也令我感动和敬畏。

(五)寄希望于中日两国的“水生和宏儿”

曾经听一个日本人讲了他19岁时一个人到中国旅行的故事。在旅途中与一位中国大叔攀谈时,大叔问他日本学校教育中有关中国的部分是什么样子?这位青年因为不会说太多汉语,便在一张纸上写下了他在中学二年级时学过的一句杜甫的唐诗,“国破山河在,城春草木深”。一瞬间大叔满眼惊讶,满脸感动。日本青年则因自己用中国的古诗与现代中国人得以交流而无限激动和兴奋。此后,他又在海外生活了很长时间,每当与各国友人分别时,他说会想起李白的《送孟浩然之广陵》:

故人西辞黄鹤楼,

烟花三月下扬州,

孤帆远影碧空尽,

惟见长江天际流。

在他想象中,友人乘船消失于水平线,与自己可能终生不会再见,如此落寞的心境也只是与蓝蓝的天空和无尽的河水一样淡淡静静地流淌。他说,想到这首诗的作者已经是1300年前的古人了,而在中国大陆千年前生活的人们也曾有过各种类似的相遇和别离,与生活于现代的自己并没有太多不同,这一切让他对别离感到了一种释然。

我被他的话感动了很久。这是如何一种对对方文化的理解啊。曾经以为明治维新以后的日本早已对中国文化不再感兴趣,没有想到,如今的日本仍然在如此谦虚地学习中国古典 文化。难怪,当疫情下他们为武汉为中国送来口罩时,会显示了他们深厚的中国文化底蕴。

“岂曰无衣,与子同裳”

“青山一道同云雨,明月何曾是两乡”。

这深层文化理解下的支援和帮助,不知温暖了多少疫情下国人的心。

其实细想起来,千百余年中除了最近的一百多年里两国间出现了战争以外,长久以来,中国和日本曾始终是水乳交融,文化相通的两个国家和民族。

在日本,我曾经听过一些在国内已流失、却在日本从唐朝保留至今的乐器,当奏者在台上把它们吹响时,这声音承载文化、划越时空、直穿我的胸膛和眉心,令我瞬间泪下。

再去看看京都,去看看奈良。找一个枫叶如火的季节,或觅一个安静的雨天撑一把旧伞沿古街一路走去,你就会知道我们国家的古老文化在日本这个国度里获得了多么珍贵的保护。

我不由得思考,文化认同是什么?如何在新的时代重新找回一种彼此珍重、水乳交融的关系,也许正是中日两国的“水生和宏儿们”的重要课题。

我脑海里又浮现鲁迅先生在《故乡》里的一句话:“我希望他们不再像我,又大家隔膜起来……”。

完稿于2020年8月30日

文:王景贤

编辑:JST客观日本编辑部