以日本东北大学研究生院理学研究科的若林裕助教授为核心的研究团队,与神户大学研究生院工学研究科的宫崎晃平教授等人合作,利用放射光的界面结构分析,揭示了水电解发生时电极与电解液界面的原子排列随时间变化的过程。由此可以根据表面结构信息,为催化剂的开发提供明确的指针,有望取得重大进展。相关研究成果已发表在期刊《ACS Applied Materials & Interfaces》上。

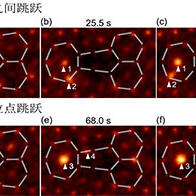

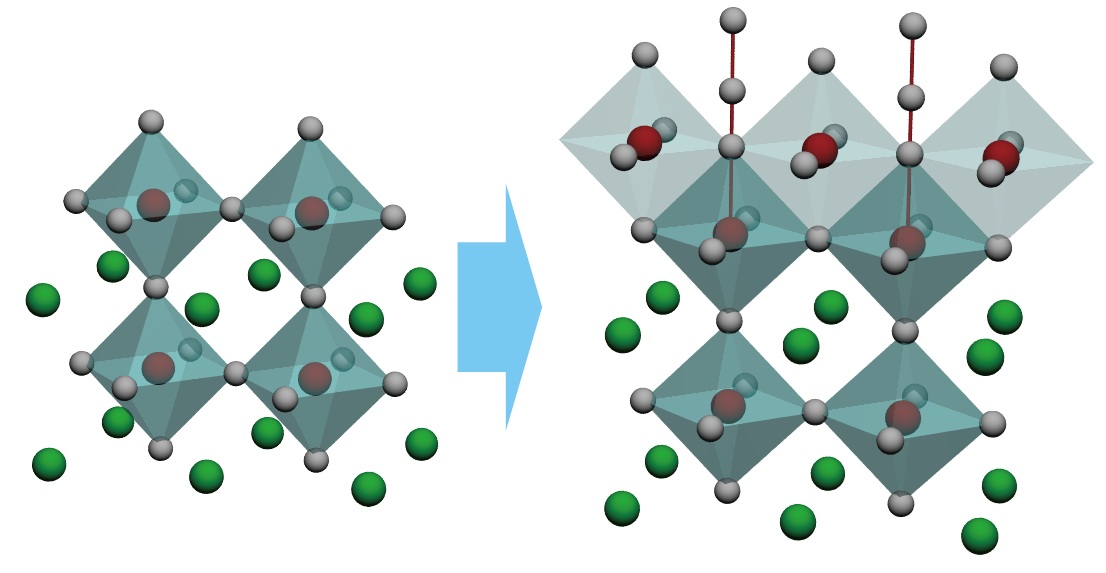

图1 (左)真空情况下La0.6Sr0.4CoO3薄膜的表面结构。该结构由CoO6八面体共用顶点所构成。图中下方为电极内部,上方为外部。(右)在电化学环境下维持一段时间后的表面结构。图上方形成了边共用结构。(供图:东北大学)

直接观测发生水电解的电极催化剂中的原子如何排列十分困难。尤其是实际催化剂在使用的过程中效率会提升或出现劣化,若能从原子排列的角度理解其原因,便有可能能抑制劣化,并朝着保持高活性的方向打造催化剂形态。

研究团队在钛酸锶(SrTiO₃)基板上制作了已知具有较高活性的La0.6Sr0.4CoO₃薄膜,并结合放射光X射线衍射实验与贝叶斯估计,测量了以下四种状态下的表面结构:①真空环境时;②浸入氢氧化钾水溶液并在刚刚置于控制薄膜电位的电化学环境时;③将电位控制在水电解等强烈化学反应即将发生前的水平时;④从常规测量视角看结构变化趋于稳定后的状态时。测量利用了日本大学共同利用机关法人高能加速器研究机构(KEK)放射光实验设施的X射线衍射装置。

研究人员将样品置于能够引发水电解的电化学环境中,并控制薄膜电位,以形成在不起泡范围内、强烈化学反应即将发生前的条件。结果发现,不仅结构随电位变化,表面结构还随时间逐渐改变。由于这种时间变化在约1.5天内结束,研究人员调查了该阶段的表面结构,发现形成了不同的表面结构。该结构与之前提出的高效钴铁氧化物电极催化剂的表面结构非常相似。针对氧化物催化剂固液界面的表面结构测量事例本就少见,而本次对具有钙钛矿结构的氧化物进行的测量更是世界首例。

形成的“边共用”结构会影响表面附近的电子轨道,从而改变催化活性。此外,研究认为水电解中间过程包含了氧化物电极侧所含的氧与电解液侧的氧相互交换的过程,此时的空间位阻也会发生变化。通过这些变化,新形成的表面结构有望表现出与成膜后立即形成的结构不同的催化活性。事实上,测量中观测到的化学反应程度在结构变化后比变化前更大。

以往在催化剂研究中,结构是“想要却得不到”的信息。尤其是那些无意中发生的结构变化,会被视为“原因不明但性能优异的材料”,这逐渐成为了新材料开发上的大障碍。本次研究为克服这一难题开辟了道路。

原文:《科学新闻》

翻译:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:ACS Applied Materials & Interfaces

论文:Surface Structure Modulation of La0.6Sr0.4CoO3 Films on SrTiO3 (001) Substrate under Electrochemical Conditions

DOI:10.1021/acsami.5c11807