东京大学研究生院工学系研究科附属综合研究机构的几原雄一东京大学特别教授(兼任日本东北大学材料科学高等研究所教授)、柴田直哉教授、石川亮特任副教授、二塚俊洋特任研究员等人组成的研究团队,与名古屋大学的松永克志教授、横井达矢副教授合作,通过原子分辨率电子显微法与理论计算(模拟),揭示了原子沿晶界高速扩散的机制。相关研究成果已发表在期刊《Nature Communications》上。

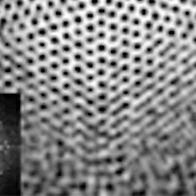

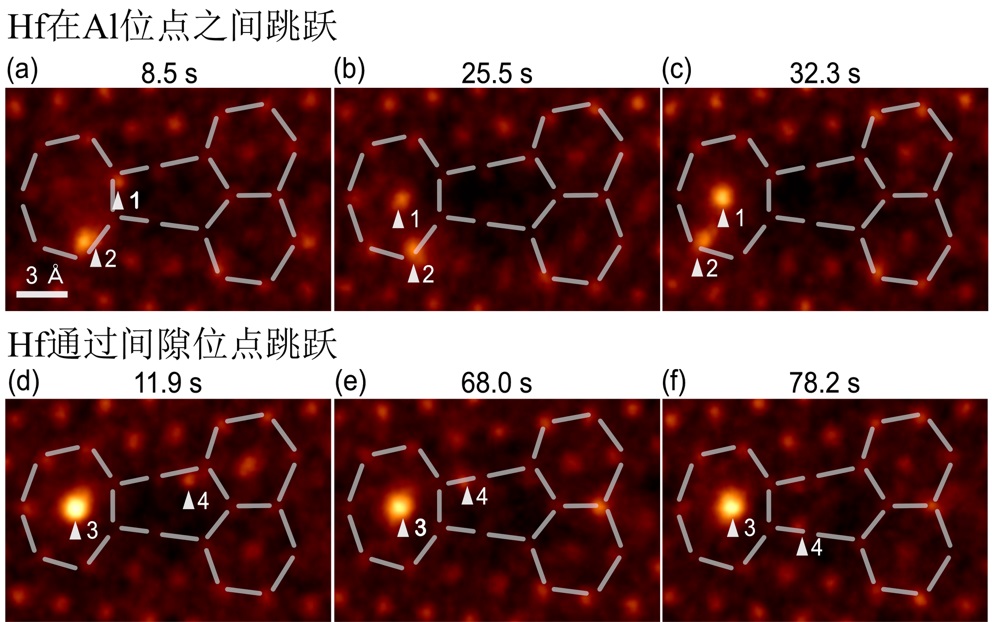

图1 时域分辨STEM图像显示Hf在α-Al2O3晶界中的扩散(供图:东京大学)

(a)-(c)Hf在Al位点间跳跃.(d)-(f)Hf通过间隙位点跳跃.

向陶瓷多晶体引入极微量的添加元素时,可使多种材料物性的性能得到提升。这些引入多晶体的添加元素会优先沿晶界扩散,并在晶界处偏析。此前学术界虽已对晶界沿线添加元素的宏观浓度分布进行过解析,但对晶界偏析在烧结时如何形成这一点仍不明确。此外在理论计算领域,针对烧结现象中晶界扩散的研究极为有限。

研究团队使用具备原子分辨率的时域分辨型原子分辨率扫描透射电子显微镜(STEM),成功实现了氧化铝(α-Al₂O₃)晶界中Hf(铪)原子沿晶界扩散现象的直接观察。该晶界具有由Al原子构成的、两个7元环与两个6元环周期性排列的结构。观察到的Hf原子扩散过程被分类为在晶界内Al位点之间的扩散,以及通过晶界内间隙位点的扩散。研究还发现,通常在晶体内部,通过间隙位点的扩散因被认为需要极高能量而几乎无法实现,但在晶界处,间隙位点对高速扩散发挥着重要作用。

研究团队还通过利用超级计算机的理论计算,解析了Hf原子的晶界扩散机制。该计算采用了名古屋大学松永-横井小组开发的机器学习势能函数。使用被称为“模拟退火法(Simulated Annealing)”的结构搜索算法,确定了氧化铝晶界最稳定的原子结构,并评估了Hf原子在晶界中的缺陷形成能。结果表明,晶界处Hf原子与Al空位的密集大幅增加了Hf原子与Al空位的相遇概率,据信这通过空位交换机制促进了Hf原子扩散。

最后,研究团队通过理论计算评估了Hf原子的扩散路径与活化能。结果显示,在晶界的大部分区域,通过空位交换机制实现的Hf原子扩散,其活化能低于晶体内部,扩散得到了显著促进(晶界处平均为1.37eV,而晶体内部为2eV)。然而,关于间隙扩散,研究确认存在由多个Al原子与Al空位参与的、活化能显著低至0.5eV的路径。研究揭示,在晶界结构相较于晶体发生大幅畸变的位置,通过间隙位点的扩散的活化能较低,实现了晶界扩散的高速化。

本次研究通过融合尖端电子显微法与理论计算的分析,成功直接观察了添加元素在晶界中的扩散,并明确了添加元素会通过空位与间隙位点的交换机制高速扩散。基于该发现,通过控制添加元素在晶界处的扩散行为,有望提升离子导电性、电子传输、热导率等材料性能。基于原子级扩散机制理解的材料设计,也有望推动高效率且高性能的新材料开发。

原文:《科学新闻》

翻译:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:Nature Communications

论文:Direct observation of substitutional and interstitial dopant diffusion in oxide grain boundary

DOI:10.1038/s41467-025-64798-w