日本国立研究开发法人理化学研究所环境资源科学研究中心的中村龙平团队负责人、李爱龙研究员(研究当时)等人组成的国际联合研究团队,成功开发出了一种即便在水电解电压持续变化的环境中也能长期稳定运行的氧化锰催化剂。该成果有望推动利用可再生能源产生的不稳定电力来制取氢气的技术发展。相关论文已发表在《Nature Sustainability》的网络版上。

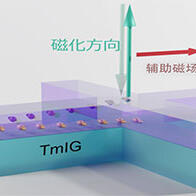

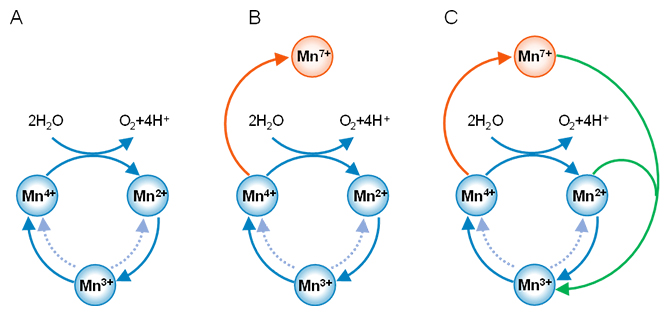

图1:氧化锰的反应机制(供图:理化学研究所)

(A)无电压波动时的反应机制;(B)施加过高电压时的反应机制;(C)导入自我修复路径后的反应机制。箭头颜色代表不同的反应路径:蓝色表示水的电解,橙色表示催化剂的溶出,绿色表示催化剂的修复。

太阳能、风能等可再生能源,因是环境负担较小的可持续电力来源而备受瞩目,然而其输出电压会因天气状况和时间段的不同,在从秒级到小时级的时间尺度上出现大幅变动。在进行水的电解过程中,若电压过高,多数传统催化剂会发生分解,进而导致性能下降。因此,若要利用这种不稳定的能源进行水电解,就必须研发出能在电压波动条件下依然能保持稳定运行的电解催化剂。

中村团队负责人、李爱龙研究员等人此前的研究显示,氧化锰作为制氧反应催化剂具备优异的性能。然而,它也存在当电压超过2伏时,氧化锰会发生溶解,与贵金属催化剂氧化铱相比,其材料使用寿命较短的问题。

为抑制因溶出导致的催化剂劣化,研究团队导入了一条新的反应路径,让溶解出来的锰离子能够在催化剂表面重新生成。具体来说,通过添加磷酸,促使Mn7+与电极上的 Mn2+发生反应,进而生成 Mn3+。重新生成的 Mn3+作为催化反应的中间体,能够再次参与电解反应。由此,成功构建了催化剂即便暂时溶解也能自我再生的机制。

为模拟可再生能源的电压波动情况,交替向氧化锰催化剂施加了3伏和1.68伏的电压。氧化锰在1.68伏电压下不会溶解,但在3伏电压下会发生溶解。因此,当每隔3小时施加8分钟3伏电压并重复此操作时,催化剂会逐渐溶出,大约经过200次循环后,其催化功能会损失90%以上。

然而,当在添加磷酸的条件下,发生溶的锰离子也能在电极表面重新生成。所以,即使在重复施加3伏电压超过680次后,催化剂仍能保持90%以上的初始性能。

在本次研究中,研究团队不仅对锰展开了考察,还针对钴、铁、镍等其他3d过渡金属来源的氧化物,测试了它们在变动电压下的耐久性。然而,除氧化锰外,其他催化剂即便添加了磷酸,在经历约50次电压变动后会完全丧失活性。由此表明,在电压不断变化的环境中,锰具备独特的催化性能。

研究团队基于反应路径设计开发出这种自我修复型电解催化剂,未来有望借助可再生能源产生的波动电力的高效制氢等,推动新一代电解技术的实现。

原文:《科学新闻》

翻译:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:Nature Sustainability

论文:Oxygen evolution electrocatalysis resilient to voltage fluctuations

DOI:10.1038/s41893-025-01665-y