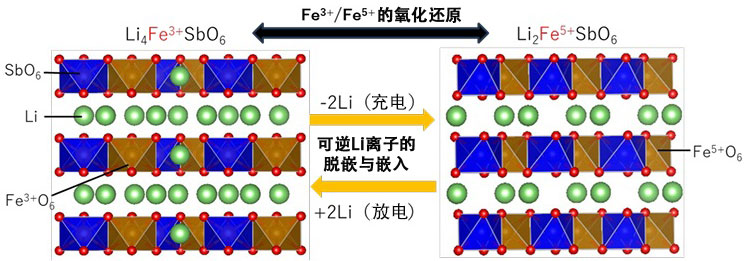

京都大学化学研究所的后藤真人助教、岛川祐一教授,与美国斯坦福大学、奥克里奇国家实验室、SLAC国家加速器实验室、美国国家标准与技术研究院(NIST)组成联合研究团队,在层状氧化物Li₄FeSbO₆中发现,通过Fe3+离子与被称为“异常高价态”的Fe5+离子之间的氧化还原反应,能够实现锂离子的可逆脱嵌与嵌入。这一电化学反应说明,利用地球上储量丰富、价格低廉且安全性高的铁元素,有望研发出高性能的锂离子电池。相关研究成果已发表在《Nature Materials》上。

图1 研究概要图(供图:京都大学)

随着电动汽车和智能手机等的普及,锂离子电池的需求逐年上升,人们对兼顾低成本与高性能的电池材料的开发需求日益迫切。磷酸铁锂(LiFePO₄)作为电池正极氧化物材料,不含钴、镍等稀有金属,同时含有地壳中最丰富的金属铁,因此备受关注,然而在Fe2+/Fe3+的氧化还原反应中,由于其工作电压较低,难以提高电池的能量密度。

为解决这一问题,有一种方法是利用Fe4+或Fe5+等高价态铁离子的氧化还原反应来提升工作电压。然而,这些高价态通常极不稳定,至今尚未能实现可逆的氧化还原反应。

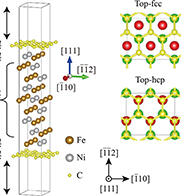

研究团队首次于阳离子排列被精确调控的层状氧化物Li₄FeSbO₆中,通过实验证实Fe3+/Fe5+氧化还原反应能够使锂离子实现可逆脱嵌与嵌入。这种材料的工作电压为4.2伏特,远高于Fe2+/Fe3+氧化还原反应对应的工作电压(2.8~3.5伏特),与以往报道的铁系电池正极材料相比,Li₄FeSbO₆可产生更高的能量密度。此外,研究还发现,在该物质的层状晶体结构中,Li与Fe通过有序交替排列使Fe离子之间不相邻,从而让Fe3+/Fe5+的氧化还原反应能够稳定进行。

此次,在Li₄FeSbO₆中实现的基于Fe3+/Fe5+氧化还原的可逆锂离子脱嵌机制,为利用地球上储量丰富的铁元素开发高能量密度锂离子电池开辟了新路径。接下来,研究团队将持续推进实际电池器件的制作并开展性能验证工作。此外,该成果还显示,锂(Li)与铁(Fe)离子有序排列的晶体结构,在开发高性能正极材料方面起着关键作用。未来,研究团队计划围绕具备类似晶体结构的化合物,开展探索更高性能特性正极材料的研究。

原文:《科学新闻》

翻译:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:Nature Materials

论文:A formal Fe(III)/(V) redox couple in an intercalation electrode

DOI:10.1038/s41563-025-02356-x