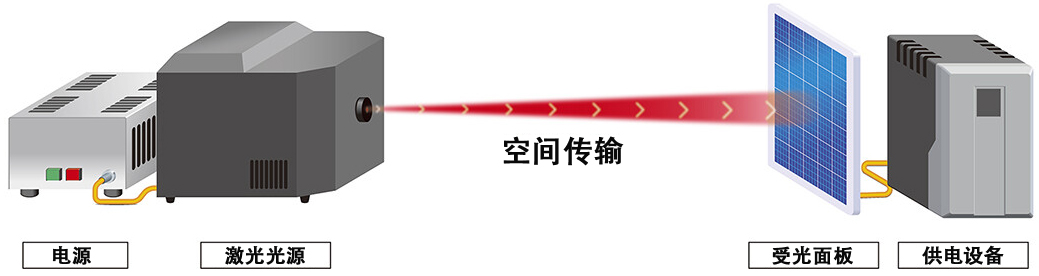

9月17日,NTT与三菱重工宣布,成功完成了通过激光光束向1公里外进行无线能量传输的光无线供电实验,实验将约1千瓦(1035瓦)光功率的激光光束发射至1公里外的硅制受光面板,最终在接收端收到了152瓦的电力。

图1.光无线供电系统示意图(供图:NTT)

在记者说明会上,NTT宇宙环境能源研究所落合夏叶(零环境负荷研究项目)表示:“本次实验实现了将激光转换为电力时15%的受电效率,作为在大气湍流较强的环境下使用硅制光电转换元件的光无线供电技术,这是世界最高的能量转换效率。”

该成果使得向无法铺设电力电缆的偏远地区进行无线供电成为可能,未来还有望应用于离岛、受灾地区等用途的应急供电,还可期待将其扩展至宇宙空间的卫星与空中飞行的无人机等领域。

随着智能手机、可穿戴设备、无人机、电动汽车等的普及,无需使用电缆即可实现供电的无线供电技术受到关注。现行的无线供电方式主要包括微波与激光两类,其中微波无线供电已实用化。

虽然激光无线供电尚未投入实用,但凭借激光的高指向性优势,有望通过小型设备实现公里级的远距离无线供电。

然而,激光无线供电技术实用化时存在接收效率低的课题。其原因主要在于激光特别是在大气等环境下长距离传输后光强变得分布不均,导致接收端的光电转换元件将激光转化为电力时的效率变低。

为此,本次实验结合了NTT的光束整形技术与三菱重工的受光技术,通过实证实验实现了激光无线供电的高效率化。

在激光发射端,实验采用了NTT开发的可使激光在传输1公里后仍保持均匀强度的“长距离平坦光束整形技术”;在受光端,则采用了三菱重工开发的“输出电流平准化技术”——通过光束均化器(使光强度分布均匀的装置)及平准化电路抑制大气湍流的干扰,在户外环境下进行了长距离光无线供电实验。

实验于2025年1月至2月期间,在和歌山县西牟娄郡白滨町的南纪白滨机场旧跑道实施。研究人员在跑道一端设置了配置有激光发射部件的发射棚,并在距离该发射棚1公里处设置了容纳受光面板的受光棚。

由于激光发射时的光轴高度距离地面仅约1米,且光轴与地面呈水平方向,因此激光传输会强烈受到地面热量及风力影响,尤其是容易受到大气湍流的影响。

研究人员在发射棚内生成了输出功率为1035瓦的激光,并利用衍射光学元件对光束进行整形,确保其在传输1公里后强度分布保持平坦(长距离平坦光束整形技术)。此外,为使激光精准照射到受光面板,还通过方向控制镜调整了光束的传播方向。

经过这样整形的光束从发射棚的开口处射出,经过1公里的空间传输后到达受光棚。针对激光在传输过程中因大气湍流产生的强度光点,受光棚内的光束均化器会将其扩散,使均匀的光束照射到受光面板上——通过这一设计,实现了激光向电力的高效转换(即输出电流平准化技术)。

考虑到受光面板的成本与获取便利性,研究团队最终采用了硅制光电转换元件。本次实验中,从受光面板输出的平均电力为152瓦,成功实现了转换效率(受电功率与激光发射功率的比值)15%的光无线供电。此外,实验还成功实现了30分钟的连续供电,证实了本次技术具备长时间供电的能力。

原文:《科学新闻》

翻译:JST客观日本编辑部