加强国际人才环流是研究开发工作充满活力的必要条件。日本需要积极推进全球“知识”的交流,增强研究和创新能力。为此,在推进研究环境的国际化的同时,促进国际人才的交流,确保日本紧密融入国际人才环流渠道非常重要。

“国际人才环流”特辑将通过对研究一线的科研人员的采访,介绍日本研究一线为促进国际人才环流,创造卓越研究成果而实施各种举措的现状和课题,同时介绍吸引全球研究人员的重要因素——日本研究环境的魅力。本次我们采访了日本国立研究开发法人海洋研究开发机构(JAMSTEC)的王宇晨研究员。

王宇晨 2016年北京大学物理学院毕业。2018年东京大学地球与行星科学专业硕士,2021年同专业博士。2021年成为日本国立研究开发法人海洋研究开发机构(JAMSTEC)海域地震火山部门研究员。2019年获得日本地震学会学生优秀奖,2023年获得该学会年轻学者学术奖励奖。

选择留学日本的机缘,来自东京大学“UTRIP”暑期实践项目

当初你是如何决定去日本留学的?

选择留学日本应该说是我自己的一个规划。北京大学的学生当时主流的留学都还是去美国,尤其是北京大学物理学院,基本上一半的学生都去美国读PhD了,并且大都能拿到全额奖学金。

但是我和日本有一个机缘,那就是在我大三的时候参加了东京大学的一个暑期实践项目“UTRIP”( University of Tokyo Research Internship Program),这个项目把世界上各个国家大学的大二大三的学生邀请到东京大学来,跟着一个教授做6~7周比较小的研究课题。我通过东京大学的官网应征参加了这个项目,期间做了一个关于海啸的建模计算。

王宇晨参加UTRIP结业典礼(2015年8月)

当时我采用流体力学的方法建模,模拟了2012年加拿大8.1级地震引发的海啸时间,在佐竹健治教授的指导下,计算地震引发的海底地形形变,再通过流体力学的方法来模拟海啸的传播过程。暑期实践项目之后,我就返回了北京大学,继续完成我的本科学业。佐竹教授的学识和人格魅力、东京大学优良的学术氛围、日本社会高度有序的环境,都给我留下了很深的印象。

王宇晨研究员接受客观日本的采访

当时我也申请了一些美国的学校,拿到了美国普林斯顿大学、芝加哥大学的全额奖学金,同时还拿到了日本面向海外优秀学生的GSGC(Global Science Graduate Course)硕博连读全额奖学金,获得了到东京大学留学深造的机会。三所大学的专业方向分别为古气候、大气化学和地球物理。

虽然美国大学给的奖学金(每月3000多美元,当时折合30多万日元)要高于日本(每月18万日元),但经过权衡大学的专业以及指导教授、奖学金额度还有社会治安环境等因素之后,我最终决定去东京大学研究地球物理。至于奖学金,我认为学生期间还是应该以学业为重,奖学金够用就行了。

当然,这个决定也受到了“UTRIP”暑期实践项目的影响。正如前文所述,在日本研究生活的6~7周给我留下了深刻的印象,指导教授佐竹健治先生是地震与海啸领域的国际知名学者,这些都对我做出留学日本的决定起到了很大的促进作用。可以说“UTRIP”为吸引世界各国的大学生来日本留学起到了很好的作用。参加过这个项目的外国留学生每年都有来日本正式留学的。

还有一个原因是日本离中国较近,从地理上来说,方便回家探亲;从文化上来说,具有一定的相似性。

获得博士学位后,选择在日本从事研究工作

2021年获得博士学位后是继续留在日本工作,还是到欧美,或是回中国,你的决定是怎么做出来的?

王宇晨在JAMSTEC横滨研究所从事海啸研究

我博士毕业是在2021年9月。由于碰上新冠疫情的特殊时期,那个时期做任何选择都受到了很大限制——回中国一票难求,落地还需要隔离多日;美国签证也基本停办。同时,我所研究的海啸课题在日本更加受关注。所以在2020年7月我开始找工作的时候,留在日本工作便是我唯一能够考虑的事情了。

留在东京大学当老师也是一个选项,但是佐竹教授的原则是鼓励学生走出校门,认为博后期间还是要出去闯荡一番,之后若想回到大学也不迟。所以我就选择了日本海洋研究开发机构(JAMSTEC),从2021~2024年先做了三年博后。2024年10月正式成为JAMSTEC的研究员。

主要研究以新方法预警海啸

目前研究的课题主要有两个方面,一个是研究海啸报警的持续与解除时间问题,另一个是采用与以往不同的手段来进行海啸报警。

一般人认为海啸的第一波是最大的,所以海啸的第一波预报了以后,之后什么时候解除都无所谓,其实这是很大的一个误解。第二波海啸有可能与第一波等同甚至更大,所以需要很准确地掌握海啸的报警及解除时间。海啸警报不解除,外部的救援人员就没有办法施救。报警状态持续太久,还会对经济活动造成障碍。所以海啸警报的持续时间,也就是警报解除时间是一个很需要研究的课题。

日本的海啸预警,传统上是基于地震波的观测,先反演震源,再根据震源来计算海啸的高度和到时。今年来,离岸的水压计观测设备越来越丰富(S-net, DONET, N-net),也为海啸预警提供了新方法。用设置在海洋里面的水压计来检测水压变化,根据水压变化来推测海面的高度,再从高度来推测海啸状况的。不过,从离岸观测数据推算沿岸海啸的波形需要很多处理,而且精度会受到潮汐洋流甚至地震波的影响。

2024年1月1日日本发生能登半岛地震后,王宇晨前往灾区调查海啸情况。

除了离岸的水压计,海洋雷达也可以用在海啸预警上。海洋雷达是测量离岸的海水流速,从而判断是否发生了海啸以及海啸的强。这种方法为观测海啸提供了一个与此前完全不同维度的数据。

而且,海洋雷达原本是为了渔业而设置的,通过设置在沿岸的雷达观测洋流,判断适合饲养的鱼类与时间。JAMSTEC和北海道大学在津轻海峡设置有这样的海洋雷达。而我将海洋雷达灵活应用到海啸预报领域,为已有设施添加了新功能。

2022年1月15日发生的汤加海底火山喷发导致了海啸,我利用设置在津轻海峡的海洋雷达的数据,很好地解释了海啸到达日本的情况,从而证明了利用海洋雷达预报海啸的可行性。这也是首次将海洋雷达用在火山海啸的实测数据上。

由此,我们建议在发电站附近设置海洋雷达,日本的发电站基本上都在海岸附近,刚好可以由发电站来给雷达供电,雷达探测到的海啸又能保护发电站,二者可以形成互惠的关系。

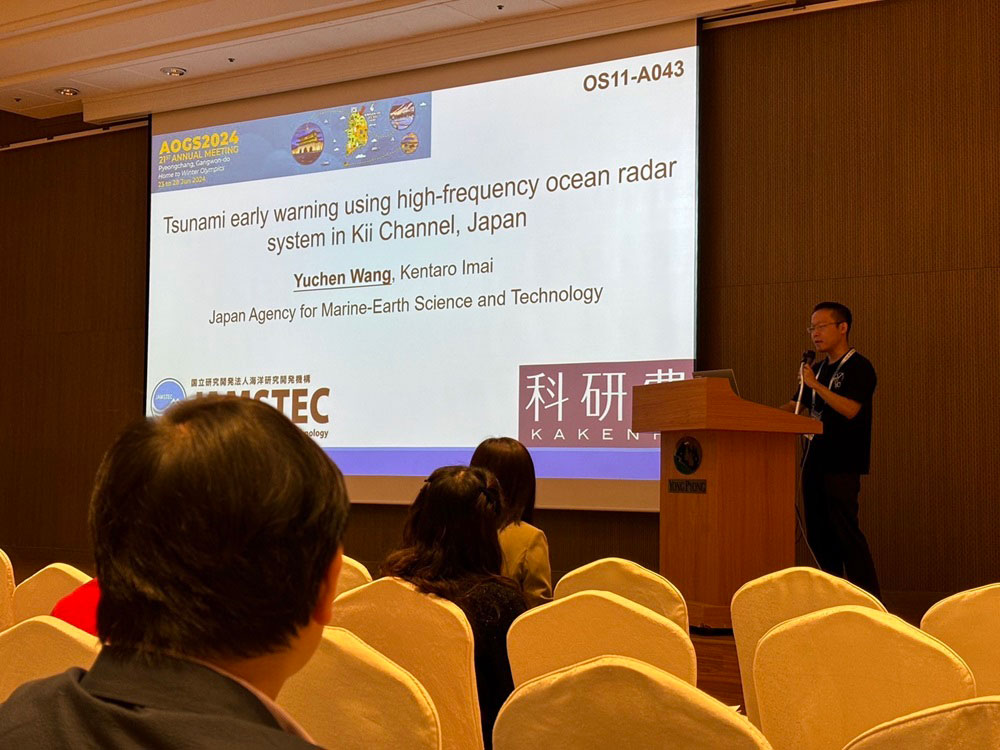

2024年6月在亚太地球科学学会(Asia Oceania Geosciences Society (AOGS))上发表利用海洋雷达观测海啸的研究成果

对于大家都很担心的南海海沟地震,也可以通过在重点地区设置海洋雷达来观测预报海啸。将来整个日本沿岸都设置了海底水压计和海洋雷达的话,对日本的防灾减灾会有重要作用。

目前利用海洋雷达预测海啸的观测距离在80~90公里左右(理论上距离更远也是可行的,但需要更强大的噪声处理能力),供预报的时间在15~20分钟左右。个人希望今后能够观测得更远一些,以便为民众提供更多的对应时间。

为了表彰利用离岸观测开创海啸预警的新方法,日本地震学会先后授予我了2019年度学生优秀发表奖和2023年度“年轻学者学术奖”。

要想吸引国际人才

首先要让研究职位成为社会羡慕的对象

日本提出“国际人才环流”口号,希望让国外的科研精英到日本来,同时让日本的精英出国,并且以后还要回到日本来,对此,你认为日本需要提供哪些政策上的支援或保障?

首先是薪资待遇问题。

研究人员的薪资待遇,在许多国家比起民间企业大都会有差距。在大学或者研究机关搞研究的话,要比同等水平的人去企业的薪资要低。比如我的同学在美国大学里当教职的,年薪也就6~7万美元,但如果是去硅谷的话,通常在50~60万美元。在中国留在大学做教职的,工资层面也比不上在IT大企业工作的同学。这个问题,新加坡跟欧洲同样也存在,当然日本也一样。

但是,国与国之间横向比较的话,由于日元贬值,日本科研人员的薪资就显得更没有吸引力了。美国大学里年轻教职的7万美元年薪,按照1:150的汇率,折合成日元就要超过1000万日元了。日本的大学或者研究机构很难给博士研究员或年轻的研究人员开出这么高的薪资。现在,日本大部分年轻研究人员的年薪在400~500万日元。这个年薪的跟国外相比是没有竞争力的。除非某项研究是日本独有,只能在日本进行,否则单纯就薪资而言,无法吸引国际人才、尤其是西方的研究人才来日本。

如果能够让比较年轻有为的研究日元人员拿到年薪800万,同时还能保证他有职务上升和经济上升的渠道的话,那么他会可能比较安心地在日本搞研究。

当然,从个人角度而言,当你要追求你的理想,做你认为有意义的事情的时候,你的经济考量势必就要放到第二位。但是从社会的角度来说,应该要让研究工作成为社会向往与赞赏的职业,而不是说那些博士生学习的时候那么辛苦,写论文的时候那么辛苦,毕业之后养家糊口的时候工资还让你捉襟见肘,这样的话研究职位就没有社会地位,很难让人去对研究职业产生憧憬,没有憧憬没有向往的话,从事的人肯定是越来越少的。

当然,薪资问题解决起来并不容易,所以在薪资之外,日本可以在以下三个方面有所作为。

第一个方面就是创造一个政策友好的环境。

现在世界上很多地方,出于从国家安全的角度考虑,对于科研人员的研究自由产生了更多的限制。如果日本能够营造一个更加包容、更加友好的研究环境,不要在政策上设置更多门槛,则会有利于国际上的优秀科研人员来日本搞研究。当然,就国家而言,也会有一些国家安全层面的考量,这个就只能看怎么平衡了。

第二点就是积极向青年学生推广科研实习项目。

比如东京大学的UTRIP就是一个很好的项目,让大学生通过参加短期的科研实习项目,了解日本的科研环境,感受日本良好的治安氛围,吸引他们毕业后来日本从事科研工作。

第三点就是充裕的研究经费。研究经费的充足性和持续性,对于让研究人员安心研究非常重要。研究经费充足的话,研究人员可以对未来做设想,做规划,可以去做需要经费的研究,提升对研究的信心。目前日本的科研费的采用率逐步提高,越来越多的研究员有机会获得资助,这一点是很积极的做法。

让日本成为研究人才的集散地

王宇晨在JAMSTEC横滨研究所主楼入口门前

国际人才环流,有一个重要的形态就是作为人才的集散地。也就是说并不是一定要让某个外国的优秀人才长期定居在日本,可以是一年两年的这种短期交流形态,用这种形式来吸引国际人才,我觉得是可行的。

更加积极地邀请国际知名学者来日本的研究机构进行短期客座研究,在经费上给予保证。顶级科学家的作用不是一个人和一个人之间的点对点的交流,而是使得日本的研究机构与国外的机构建立相互交流的关系,可以互派交换生、访问学者等等,进而推动国家之间的科研交流。让国际顶尖级别的科学家长期定居日本,可能有一定困难,但是短期是完全可能的,而且能起到扩大研究人脉关系,促进人才环流的作用。

我认为在现在的这一个情况下,日本还是一个适合留学的地方的,因为首先它现在整个学术界的氛围还是相对踏实的。另外还有一个点其实也是我推荐日本的一个原因,就是日本的奖学金不是从指导教授的经费里面划拨的,基本上都是政府、大学或者企业提供的。学生跟老师之间没有利益关系,不会成为老师的“工具”,而在美国那边很多博士生都叫自己的指导教授为“老板”,类似一种 “准雇佣关系“——拿了老师的钱就需要为老师来做事情,而日本的师生之间更像韩愈《师说》中所说的那样:“师者,所以传道授业解惑也”的关系。有对于志于从事研究的人而言,日本的学习环境更加单纯一些。

如果对探求未知是真的热爱,我觉得从事学术研究是一个不错的选择。以我自己自身经历来看,我觉得选择在日本从事研究这条路没有错。

2025年2月10日采访于JST亚洲/太平洋综合研究中心

采访/编辑:JST客观日本主编 曹晖

照片:王宇晨、客观日本编辑部