日本学术界面临着诸多问题——这一认知正逐渐成为社会共识。日本在论文发表数量及被引用数量呈现出“研究实力”的持续下滑,来自研究一线的声音不断诉说着资金短缺、无法专注研究的苦恼。但若将视野放宽便可发现,这些问题并非日本独有,有许多是各国共通的课题。2月3日召开的一场国际会议聚集了全球众多的研究学者,从各国的视角探讨了学术界存在的结构性难题。

会议在位于东京都港区的日本学术会议讲堂召开

“青年学术委员会”策划,25个国家570余人参会

“可持续发展社会的科学与技术国际会议”是日本学术会议自2003年起几乎每年都举办的例行会议,本届的主题是“可持续创新创造的生态系统:展望2040年的科学、学术与社会”。主要策划者是日本学术会议“青年学术委员会”的成员,该委员会45岁以下研究学者组成。青年学术委员会曾在2023年9月发布报告《观点:展望40年的科学、学术与社会——当下亟需解决的10大课题》(以下简称“10大课题”),本次会议的议题正是围绕此报告展开的

担任主持人的是会议筹备委员会委员长、滋贺大学教授加纳圭

由场主旨演讲与专题讨论构成的半天会议日程中,来自印度、澳大利亚、韩国、中国、新加坡、加拿大等国的学者,以及受邀的日本产业界及联合国教科文组织(UNESCO)的代表参加了会议。线上线下共有来自25个国家的570余人参会。

加纳教授在会议开始用 25 种语言表达了“感谢”,以此作为本次会议国际性的象征。(供图:日本学术会议青年学术委员会)

会议的详细议程与演讲内容可在 日本学术会议的官网 查阅,下面将基于笔者的视角介绍本次会议的重点内容。

“10大课题”是全球共通的

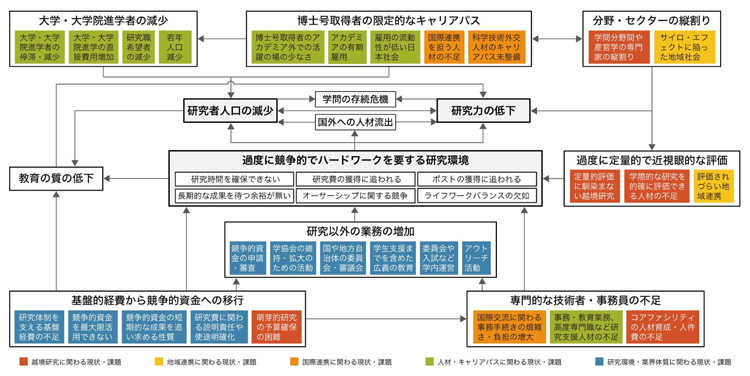

首场主旨演讲中,由青年学术委员会副代表标叶隆马(大阪大学副教授)介绍了“10大课题”的具体内容(下图所示),系统地梳理了“阻碍创新创造的结构性问题”。

该图根据对 8000 名青年研究人员进行的问卷调查以及文献调查、学术会议内部讨论结果制作而成(供图:日本学术会议青年学术委员会)

本图的重点在于:图中“研究学者人口减少”、“非科研事务增加”等阻碍创新创造的因素,均呈现出了互为因果的循环结构。报告将这些盘根错节的问题归纳为“10大课题”,并提出了破解之道。标叶副教授特别强调,有必要促进跨学科研究与区域协作的评价机制,以及各机构之间的互动,还需要扭转大学教育过度依赖外部竞争性资金的现状。

各国与会者交口称赞“10大课题”,认为这是一个对各国都有益的汇总,与本国的结构性问题有诸多共同之处

随后登台发言的是加拿大麦吉尔大学化学系教授Audrey Moores,她表示,加拿大同样面临研究人员的研究时间不足、职业发展缺乏连续性、工作生活难以兼顾等难题,她还表示“若仅靠单国应对,可能导致争夺人才的‘公地悲剧’,因此必须通过国际合作制定对策”。

Moores教授还是加拿大皇家学会青年学者、艺术家和科学家协会(RSC 学院)主席

中国博士数量虽然增加,也有诸多课题

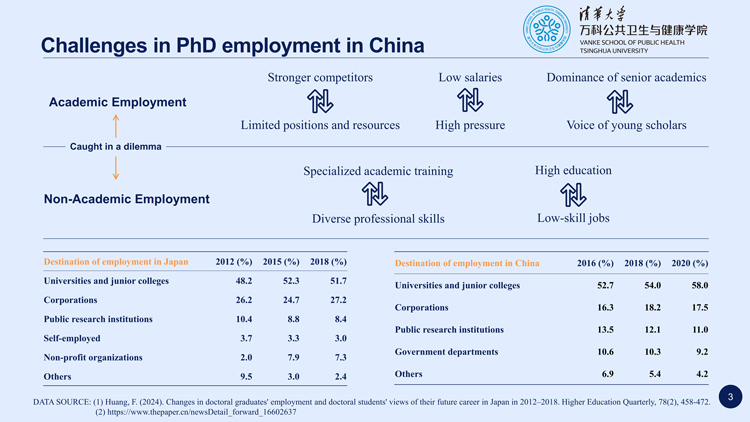

在各国报告中给人留下深刻印象的是,清华大学副教授唐昆的中日研究环境量化对比报告。他介绍说,中国的博士数量虽然正在增加,但每百万人口博士数仅为1800人,还远低于日本的5600人。博士在就业方面,无论是学术界还是在企业界都因各种因素面临艰难的选择。

此外,中国通过为研究学者设计强有力的论文写作激励机制,使得论文数量规模超越了美国,但这些成果未必就真正转化成为了创新能力。尽管政府已认识到此类问题并采取了对策,但也出现了过度迎合新设立的评价指标的行为。

唐教授介绍说,中国的博士毕业生不得不在竞争激烈、收入微薄的学术职位和不一定与其学术技能相匹配的非学术职位之间做出艰难的选择(供图:日本学术会议青年学术委员会)

唐教授最后呼吁全球学界通力合作,听取年轻研究学者的意见,共同改善包括中国在内的研究环境。

唐教授的发言内容可在 会议官网 上查阅,内容非常全面,值得任何对中国的情况感兴趣的人阅读

创新不只有经济价值

澳大利亚国立大学副教授Fabien Medvecky重申了会议的前提——“研究学者充分发挥科研能力才能催生创新”,并追问“究竟需要何种创新?”。

Medvecky教授介绍了已在欧洲和澳大利亚获得验证的“负责任的研究与创新”(RRI)概念和实践,主张必须回归以创新为目的的前提

Medvecky教授表示,除了创造经济价值的传统认知,还存在通过简化技术降低成本实现普及的“节俭式创新”和相比经济价值更重视社会价值的“社会价值优先型创新”。并指出,将GDP贡献作为科研目标的做法,正在制造不容失败、必须持续产出的高压研究环境。如何与学界外群体建立对多元创新价值的共识,成为本次会议的一项重要议题。

产学壁垒并不高

专题讨论中还有来自产业界的观点。美国风险投资公司ARCH Venture Partners的吉川真由拥有分子生物学背景,为将学术界的知识用于社会问题,参与了新创企业管理和投资活动。她表示,为了防止初创企业因研究意外的原因而失败,管理支持与资金保障非常重要。此外她还指出,日本初创企业有“加拉帕戈斯”孤岛倾向,即研究学者、投资者、管理者均局限于日本人,强调有必要走出日本人的封闭体系。

吉川女士指出,“加拉帕戈斯”孤岛趋势不仅体现在人力资源方面,还体现在商业战略、联合研究伙伴和目标市场等方面

Mercari 的研发机构Mercari R4D的井上真梨介绍了该机构从事的涵盖人文社科的基础研究及博士支持项目,支持多样化职业道路的灵活雇佣制度、与大阪大学共建人才交流机制等以行业为导向的举措引人注目。这些事例也给与会者留下了深刻印象,有力证明了学术界与产业界之间的壁垒并没有想象中的那么高。

井上女士介绍了Mercari R4D研究所的独特方法,包括在所有项目中引入研究伦理培训等

跨越国界的科研交流意义重大

虽然发言者由于国家不同、所属机构不同,侧重点也各有差异,但与会者对“10大课题”的现状有着共同的看法。尽管知道很难回答,但笔者在讨论环节的最后还是提出了以下问题:“在座各位似乎都同意研究人员所处境况的结构性问题以及需要采取的措施。然而,在当今全球地缘政治紧张局势加剧、研究人员面临越来越大的经济创新压力的背景下,我们如何才能向学术界以外的人传递今天所讨论的改进方向呢?”

韩国、印度和新加坡的研究人员与日本的来自不同机构专家进行小组讨论

印度理工学院海得拉巴分校教授、全球青年科学院(GYA)联合主席Chandra Shekhar Sharma回答说,除了需要科学交流之外,“科学技术外交”也尤为重要。“科学技术外交”是一个包含科学与学术领域多样化国际交流的概念,它不仅指政府官员之间的传统外交,更强调通过科学家之间的交流实现科技合作。GYA作为联结各国青年学术机构的组织,其核心目标在于整合青年科学家的声音,正是研究学者主导型科学技术外交的典型代表机构之一。

Sharma教授(中)还提到开放获取和开放数据问题是GYA的关键议题之一。 他对经济差距导致信息获取方面的地域差距表示关切

事实上,“10大课题”中将“完善科学技术外交职业路径”列为重要建议。倡导研究人员参加国际会议,参与科学技术相关规则的制定讨论,也可以在不同国家的研究人员之间建立交流渠道。这些活动本身就具有重要的“外交”意义。

笔者认为,本次活动本身就是一次科学技术外交的实践。主持本次活动的学术会议成员和各国发言人都是各具专长的研究人员,也是在大学等机构日常授课的教育工作者。他们作为“副业”筹备并实现了此次会议。这种通过国际交流活动,努力为学术界乃至社会做出贡献的行动值得向更广泛的群体传播。

除了主旨演讲外,在专题讨论中继续担任主持人的标叶副教授

考虑工作与生活的平衡,首次设立托儿所

会议的主题之一是“研究学者工作与生活的平衡”。在崇尚高强度工作的学术圈,性别与家庭因素常导致职业生涯中断。

此次,日本学术会议首次在国际研讨会设置了托儿所,有多位与会者带着子女参会,有人对此评价道,“虽是一小步,却是划时代的突破”。这种人文关怀切实保障了更多学者平等参与学术讨论的权利。估计有的人正是因为有这项人文关怀措施才能前来参会的吧。

托儿所的使用率很高,充满了孩子们欢声笑语。此外还设立了一个儿童空间,与会者可以在此处一边与自己的孩子玩耍,一边通过屏幕观看讨论(右)

构建任何人都能参加的讨论平台

会议现场,各国与会学者之间展现出的相互信任令人印象深刻。这或许是源于改善学术圈生态的共同愿景,也可能得益于青年学术委员会成员们构建国际科研网络的不懈努力。感谢这样的活动,并期待这种人人都能参与的面向国际的讨论未来也能够继续开展。

【相关链接】

・可持续发展社会的科学与技术国际会议2024“可持续创新创造的生态系统:迈向2040年的科学、学术与社会”

・日本学术会议青年学术委员会

・日本学术会议青年学术委员会:“面向2040年的科学、学术和社会——当下亟需解决的10大课题”

原文:丸山隆一/自由撰稿人/JST Science Portal 编辑部

中文:JST客观日本编辑部