轻元素原子核呈球形,重原子核呈橄榄球型。这一持续了70年来的定论虽被写入教科书,但最新研究表明,重原子核实际呈类似杏仁的“橄榄球压扁”形态。日本国立研究开发法人理化学研究所(简称理研)仁科加速器科学研究中心的大塚孝治客座主管研究员(东京大学名誉教授)、东京大学研究生院理学系研究科附属原子核科学研究中心的角田佑介特任研究员、筑波大学计算科学研究中心的清水则孝副教授等人的联合研究团队,基于量子理论提出了关于原子核形状与旋转的新理论体系,推翻了既往的定论。

图1 记者会上手持杏仁的大塚孝治客座主管研究员(供图:科学新闻社)

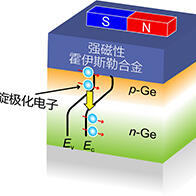

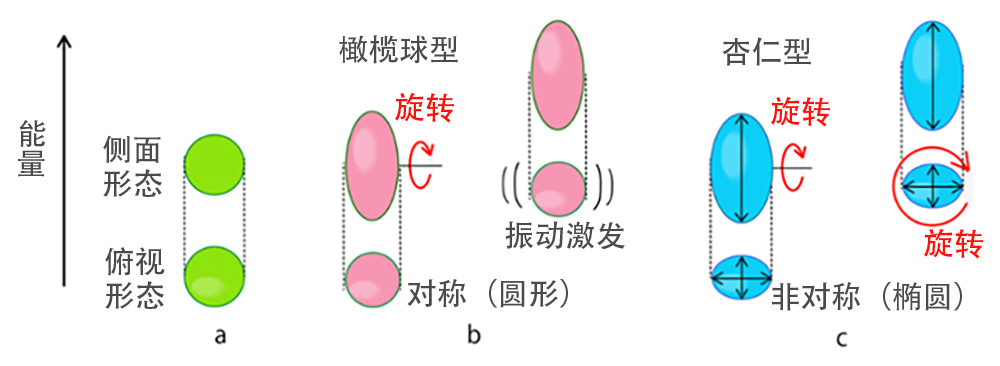

图2 既往橄榄球型原子核(b)与本研究提出的杏仁型原子核(c)(供图:理化学研究所)

强变形原子核具有类似橄榄球的轴对称变形特征,这是1950年代由玻尔等人提出的理论。但该理论仅能解释单阶段激发能量现象,面对多阶段激发时需引入诸多假设,始终无法给出完美解释。

此次共同研究团队从理论上证明,多数从球形大幅变形为椭圆体的原子核并非轴对称,而是三轴非对称变形。

研究团队首先发现了原子核三轴非对称变形的两种新机制。原子核通常处于真空状,各向对称,但当表面形状从球体变为椭圆形时对称性被破坏。被破坏的对称性需通过量子态自旋对应的模式,按方向权重叠加不同朝向的椭圆形态来实现恢复。理论表明,这种三轴非对称性导致的失去旋转对称性的量子论恢复效应,加上原子核力中所含张量力等成分的作用,使得三轴非对称结构比轴对称变形具有更高的结合能与稳定性。

为验证这一机制是否真实存在,研究团队利用超级计算机“富岳”基于新理论进行了模拟,计算了多种原子核的各种可观测物理量。例如,电磁激发强度与原子核三轴对称变形程度呈相关性,结果显示模拟计算与既往实验值高度吻合。本次研究证实,这种变形存在于质量数120以上的原子核中,且偏离“幻数”越远,变形程度越大。

需保持对教科书的质疑态度

大塚客座主管研究员表示:“轴对称变形在70年前的科学见解中易于解释,图像简洁优美,因此被广泛接受并写入教科书。当我们质疑这项延续了70年的观点时,最初甚至有人讥讽‘是不是哪里进水了’。其实,早在半个多世纪前,乌克兰理论物理学家达维多夫博士就提出过三轴非对称变形理论,但因其他的理论还不完善未被认可。此外,美国实验物理学家克莱因博士也曾获得过支持三轴非对称变形理论的数据。科学家需要时刻审视:当下信奉的理论究竟有多少依据?现在使用的结论是否就是真理?时常保持审视与包容的态度至关重要。”

原文:《科学新闻》

翻译:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:European Physical Journal A

论文:Prevailing Triaxial Shapes in Atomic Nuclei and a Quantum Theory of Rotation of Composite Objects

DOI:10.1140/epja/s10050-025-01553-1