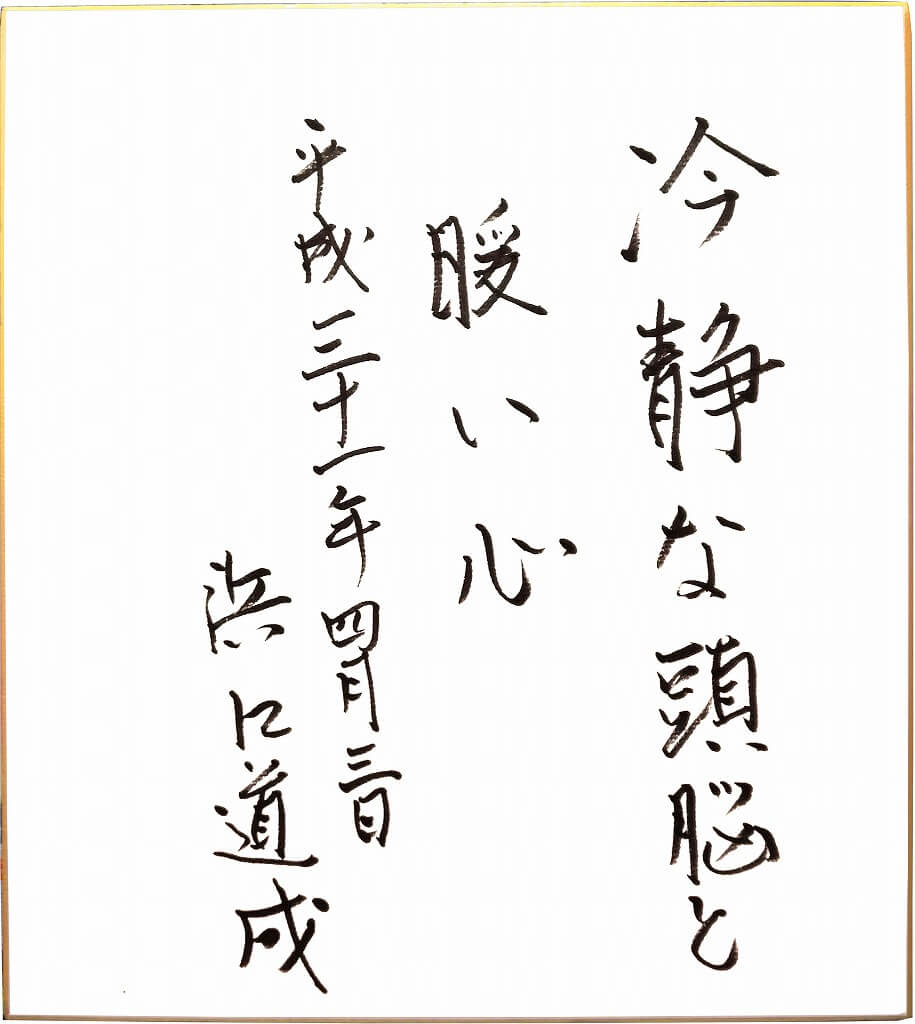

———访科学技术振兴机构理事长 濱口道成

日本科学技术振兴机构(Japan Science and Technology Agency,简称JST),是日本文部科学省下属的国立研究开发法人,在全面推动作为创新源泉的知识创造到利用研究成果报效社会和国民的同时,提供保障这些工作顺利实施所需的科学技术信息以及增进国民对科学技术的了解,并开展战略性国际合作。

科学技术振兴机构(照片/客观日本编辑部)

经过这些年的发展,人们可以看到,中日两国在打造“高龄大国”和“健康大国”以及建立“科技强国”、“教育强国”方面拥有很多共识,双方都在不断拓展共识的同时,通过落实合作来促进两国关系的发展。

科学的四种作用

蒋丰:您能谈谈日本政府设立科学技术振兴机构的主要目的吗?

濱口道成:日本文部科学省下设并负责提供研究经费的机构有两个:日本学术振兴会与科学技术振兴机构。然而,这两个机构的作用却有显著的区别。日本学术振兴会珍视和重视每一位研究者的好奇心,支持的是人类以自身好奇心为原动力的科学研究。因此,一般而言,日本学术振兴会更多地关注研究者个人,出发点纯粹的是支持和维护研究者的赤子之心。

日本科学技术振兴机构则稍有不同,可以说是问题导向型的机构,以支援研究者解决具体课题为主要目标。这并非是日本科学技术振兴机构独树一帜的想法。从社会趋势来看,1999年的世界科学会议上提出的《科学与利用科学知识宣言》,即《布达佩斯宣言》是分水岭。

当时,人类即将迈入21世纪,在布达佩斯世界科学大会上明文确定了科学的四种作用:科学促进知识、科学促进和平、科学促进发展、科学扎根于社会和科学服务于社会。重视“好奇心驱使”的研究,与科学促进知识是一致的。科学技术振兴会的宗旨在某种程度上与科学的第二种、第三种作用相吻合,并致力于思考和实践探索科学的第四种作用,即“科学扎根于社会和科学服务于社会”到底是什么。

为了探索科学的第四种作用,科学技术振兴机构设置各种各样的课题,并组织科研人员,为他们提供经费以研究这些课题。最具代表性的有量子计算机,或以最先进的技术开发特殊材料等,而更为普遍的是尝试跨领域融合生物和化学学科等前沿的研究。

从东日本大地震认识教育的重要性

蒋丰:那么,科学技术振兴机构又是如何实践“科学扎根于社会和科学服务于社会”的?

濱口道成:我们从2011年发生的东日本大地震中学到了许多。灾害发生后,科学技术振兴机构十分迫切地希望通过科学技术支援灾区复兴,并立即付诸实践。但我们所做的并非探析地震、海啸发生的自然机制,而是多迈出一步,真正走进灾民生活里,思考如何利用科学技术帮助大家恢复普通的生活,支撑其中蕴含着的平凡幸福。

每一个群体有不同的需求,亟待解决的课题也不一样。比如如何让被地震与海啸破坏的地区恢复生产劳动,如何为当地人创造就业岗位,再比如福岛的高中生希望能留在故乡上学,而这样做是否安全等。

在地震和海啸发生后,我们最深刻的领会是教育的重要性。岩手县釜石市在数百年间发生过多次地震和海啸,关于海啸的波及范围也有大量的文字记录,所以当地居民对海啸防灾的了解比较多。尽管如此,当地居民也大多抱着侥幸的心态生活,没有人认为千年一遇的大地震会发生在自己生活的城市。

从许多年前开始,科学技术振兴机构就邀请大学老师到釜石市的中小学给学生们做防灾教育。反复演习、实践地震后发生海啸的防灾策略——让所有学生第一时间疏散到学校后面的山上。所以在2011年3月11日,地震和海啸袭来的那一天,釜石市中小学生的生存率是99.8%。

这种心理可以称之为“有准备的心”,大家更耳熟能详的说法是“机会青睐有准备的人”。其实,科学世界里的重大发现,也有神明眷顾的一瞬,暗示你“重要的发现就摆在你眼前了,要好好看清楚啊。”如果没有留意,便会失之交臂。

因此,科学技术不仅是为了增进幸福、丰富生活,更是为了帮助人类有效应对预想之外的危机、压力,以及任何有可能发生的问题。其实,我们通过教育给中小学阶段的孩子们做好心理准备,就是在积极应对这些危机。这是我们在多年的活动中得到的教训。

诺贝尔奖也有“适龄期”

蒋丰:进入21世纪,已经有18位日本科学家(含美国国籍者在内)获得诺贝尔奖,平均每年1位。您曾担任校长的名古屋大学当中,已经有6位获奖者。在您看来,为什么会有这样多的日本科学家获得诺贝尔奖呢?

濱口道成:从客观数据来看,诺贝尔奖获奖其实和结婚一样,是有适龄期的。研究者如果能在30岁到40岁之间取得杰出成果,那么他获得诺贝尔奖的概率就更高。只要查一查科学家们成为诺奖获得者的那篇论文是多少岁时发出的,就会发现大多数都集中在他们30岁到40岁之间。

除此之外,还有另外一个特征,就是在科学家们获得诺贝尔奖的论文里,有许多都是发表在不知名的杂志上。尤其是名古屋大学的诺奖获得者们的论文,没有一篇是在《自然》和《科学》杂志上发表的。也就是说,他们获得诺奖的论文原本是不受关注的论文。许多人在阅读他们的论文时感到天马行空,所以难以刊登在权威学术杂志上。就比如益川敏英和小林诚,他们研究认为基本粒子是6个,而在此之前学界的主张都是2个,超出了一般人的认知范围。

赤崎勇和天野浩的蓝色发光二极管的研究,也被认为是在20世纪内不可能实现的,所以没能拿到经费预算。因此,他们初期使用的机器几乎全部都是手工制作——把其他课室扔掉的机器捡回来,再亲手制造机器。他们是在这样的条件下做出的研究并获得了诺贝尔奖。

天野浩获得诺贝尔奖的研究,其实是在他25岁读硕士时就制成的氮化镓晶体。25岁时,他每天都在失败,但纵使面对1500次的失败也没放弃。他把氮化镓PN结,得到发光二极管的时候,已经是28岁。

之所以说诺贝尔奖有适龄期,是因为年轻人尚不知恐惧为何物,失败了也不会气馁。这种精神对于研究者而言实在是太重要了。

因为有赤崎勇教授这样伟大的研究者,所以天野浩才能将研究继续下去。赤崎勇教授坚持氮化镓的重要性不动摇。他的这种坚定,让年轻的研究者得以无所畏惧地一往直前。这样的组合是名古屋大学得以诞生诺奖获得者的关键之一。做导师的,要能允许学生犯错。如果全由导师来断言和左右学生的研究,科学就会停滞不前。

中国的美第奇效应初显

蒋丰:您如何看待中国现代的科学技术发展?在研究和开发方面,您认为中国和日本有没有相近之处?

濱口道成:从数据来看,中国的科学技术发展势头十分迅速,社会中也洋溢着创新的活力。这是非常好的事情,可以说距离中国科学家获得诺贝尔奖的日子也不远了。

人们在研究欧洲为什么会诞生文艺复兴时,指出了“美第奇效应”。美第奇家族将全欧洲的天才召集到意大利的佛罗伦萨,让他们在这个城市相互切磋竞争。达芬奇也是被召集至此的天才之一。于是,这个城市诞生了新的思想,科学的真谛,促使欧洲从基督教社会转变为近代社会。我认为,中国的上海、深圳、香港等城市现在也正在承担着这样一种角色,如同马达一般推动着国家迈入一个崭新的时代。

不过在此之前还有另外一个问题需要思考,即如何定义生活丰裕的意义。日本也曾有一段时间不懈地追求更新更好,且的确因此诞生了众多高精尖技术。然而在充满着先进技术的现代生活里,人们一定就比30、40年前的人们更幸福吗?我们不得而知。

所谓的现代社会,用过去的德语词汇来说,是从“共同社会”转变为“利益社会”,也就是从传统社区的农村社会转变为都市社会。在这个过程当中,一个人不再由他的出生地、所在的家庭、社区定义他的价值,而是由就读哪所大学、为哪所公司工作以及事业来决定他的价值。人们将自己与生俱来的背景隐去,以“个人”为单位走进世界,这就是现代社会。

从这个层面来看,我认为近代社会的“自我”其实已经达到哲学意义上最理想的“自我”。只是,这样的近代社会还有另外一面:生活在东京的人总会感受到深刻的孤独。我想,在北京也是一样的。因此,人们还需要冷静地探讨如何解决近代生活中的“孤独”。

中日交流应该以面对面的形式进行

蒋丰:现在的中国和日本在经济方面已经携手并进,您认为科学技术领域的发展也会出现这样的局面吗?

濱口道成:我认为,要促成中日两国在科学领域携手并进的局面,我们要更多地为两国科研人员创造面对面建立联系的环境。

一个变化引起两个问题。一个变化是指中国的发展速度非常快,经济量方面的变化也很大。我第一次去上海时只有一条地铁线路,几乎没有高速公路,但今时已不同往日。第一次去北京时,路上穿行的汽车很少而自行车非常多,当我看到深夜还有路人骑着自行车,是发自肺腑地感慨他们的勤劳。正是因为有勤勉努力的人不懈奋斗,今天的中国才能开发出世界最先进的科学技术。

这个巨大变化带来的第一个问题是,年老的日本人是带着过去对中国的记忆来看待今日的飞速发展,因此对真实中国的认知存在偏差。第二个问题是,年轻的中国人不知道从前中国与日本相互扶持的历史,只关注美国。在这两种问题的影响下,如今的中国和日本要携手并进势必会面临一定的障碍。

要越过这一障碍,最终还是要促进中日两国青年以面对面的形式开展多种形式的交流。也只有这样,中国和日本才能迎来在科学技术领域携手并进的时代。

供稿 蒋丰

编辑修改・照片 客观日本编辑部