爱媛大学沿岸环境科学研究中心的国末达也教授于3月5日宣布,通过研究漂流至日本沿岸海域的11种齿鲸类皮下厚脂肪层(脂皮样本),成功检出超过300种有机卤素化合物(异构体)群,并揭示了其所呈现的物种特异性蓄积模式。有机卤素化合物可分为人工污染物质来源、海洋天然物质来源和起源未知物质来源,其蓄积特征可能反映了各鲸种的栖息地和洄游模式。相关研究成果已发表在国际学术期刊《Environmental Science and Technology》的2月14日刊上。

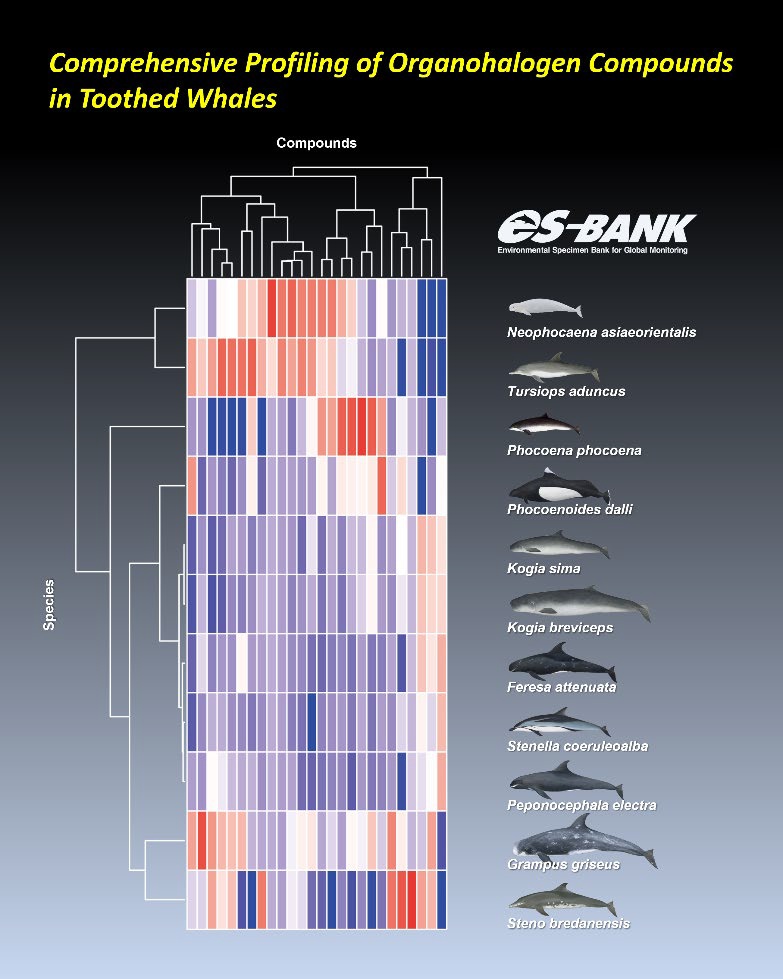

图1 从11种齿鲸类体内确认检出的有机卤素化合物物种特异性蓄积特征概要图(供图:爱媛大学国末教授,未经许可,严禁转载)

由于齿鲸类寿命较长,且处于海洋生态系统食物链的高端,所以通过食物链暴露于多种化学物质中。

由多氯联苯(PCBs)等有机卤素化合物构成的持久性有机污染物(POPs)引发的鲸类健康风险令人担忧。近年的北美调查显示,数种鲸类除现存的POPs暴露外,还存在疑似表现出类似物理化学特性和毒性的人工污染物质(POPs样物质)和海洋天然物质暴露。

然而,关于多种多样的有机卤素化合物的蓄积浓度和组成模式的种间差异以及主要成因,此前知之甚少。

为此,此次研究团队利用爱媛大学生物环境样本库(es-BANK)中冷冻保存的11种齿鲸脂皮样本,进行气相色谱质谱仪(GC/MS)和聚类分析,致力于揭示物种特异性的化合物蓄积特征。

结果显示,从11种齿鲸的脂皮样本中不仅检出了人工化学物质,还确认了海洋天然物质和起源未知物质的高浓度蓄积。共检测到313种有机卤素化合物,其蓄积浓度和组成模式可能反映了各鲸种的栖息地、活动深度以及洄游路径差异。

确立的分析方法除有望用于化学污染研究外,还可能成为揭示其栖息环境和生活史的线索。

国末教授表示:“作为海洋生态系统的高级捕食者,人们已知齿鲸类会通过食物网高浓度蓄积持久性有机污染物(POPs)。然而,此前从未以多种齿鲸类为对象,对POPs以外的有机卤素化合物(OHCs)进行过全面定量分析研究。

通过对日本沿岸搁浅、漂流的11种齿鲸类实施OHCs的全面筛查定量分析,发现了313种OHCs蓄积,且其蓄积特征因栖息地而异——本研究成果有望成为今后针对不同齿鲸物种开展OHCs暴露源分析和风险评估的重要基础数据。

此外,研究还发现部分鲸种不仅蓄积人为来源的OHCs,还高浓度蓄积了天然来源的OHCs(halogenated natural products:HNPs)。此前几乎未被调查过的HNPs暴露影响评估研究也有待开展。”

原文:《科学新闻》

翻译:JST客观日本编辑部

【论文信息】

期刊:Environmental Science and Technology

论文:Comprehensive Screening of Anthropogenic and Natural Organohalogen Compounds in 11 Species of Toothed Whales Stranded along Japanese Coasts: Species-Specific Accumulation Profiles and Potential Indicators for Understanding Their Habitats

DOI:10.1021/acs.est.4c14352